お役立ちコラム 2025.05.26

蓄電池とガス併用の光熱費削減効果を徹底比較

目次

オール電化とガス併用の特徴

オール電化のメリットとデメリット

電気料金プランの選択肢の豊富さ

オール電化のメリットの1つは、電気料金プランの選択肢が豊富なことです。

電力会社によって様々な料金プランが用意されており、自分の生活スタイルに合わせて最適なプランを選ぶことができます。

例えば、夜間の電力消費が多い家庭であれば、深夜電力の割引率が高いプランを選ぶことで、電気料金を大幅に節約できる可能性があります。

また、季節によって電力消費量が変動する家庭の場合は、季節別の料金プランを選ぶことで、無駄なく電気を使うことができます。

このように、オール電化では、自分の生活スタイルに合わせて最適な電気料金プランを選べるため、効率的に電気代を節約することが可能です。

電化製品の効率的な運用による節約

オール電化のもう1つのメリットは、電化製品を効率的に運用することで、電気代を節約できることです。

オール電化の家庭では、主に電気を使って暮らしているため、電化製品の使い方次第で大きく電気代が変わってきます。

例えば、エアコンの設定温度を1度上げるだけで、約10%の節電効果があると言われています。

また、冷蔵庫の開け閉めを少なくしたり、こまめに電源を切ったりすることで、無駄な電力消費を抑えることができます。

オール電化の家庭では、このような電化製品の効率的な運用を心がけることで、確実に電気代を節約することができるのです。

ガス併用のメリットとデメリット

停電時のリスク分散

ガス併用のメリットの1つは、停電時のリスク分散ができることです。

オール電化の場合、停電が起こると、暖房や調理など、生活に必要な機能のほとんどが使えなくなってしまいます。

一方、ガス併用の場合は、停電時でもガスを使って調理や暖房ができるため、ライフラインが維持されやすくなります。

特に、災害時など長期間の停電が予想される場合は、ガスの存在が大きな助けになります。

ガスと電気を併用することで、停電のリスクを分散し、非常時でも安心して暮らすことができるのです。

ガス機器の導入コストと維持費用

ガス併用のデメリットの1つは、ガス機器の導入コストと維持費用がかかることです。

オール電化の場合は、基本的に電化製品の購入のみで済みますが、ガス併用の場合は、ガスコンロや給湯器など、ガス機器の導入コストが別途必要になります。

また、ガス機器は電化製品と比べて、メンテナンスが必要な場合が多く、定期的な点検や部品交換などが必要になります。

こうしたメンテナンスにも費用がかかるため、トータルでみると、ガス併用の方が、導入コストと維持費用が高くなる傾向にあります。

特に、都市ガスが通っていない地域では、プロパンガスを使う必要があり、ガス代が高くなる傾向にあります。

このように、ガス併用は停電時のリスク分散というメリットがある一方で、導入コストと維持費用が高くなるというデメリットもあるため、自分の生活スタイルに合わせて、よく検討する必要があります。

電気料金とガス料金の比較

オール電化の電気基本料金の特徴

オール電化の電気基本料金は、一般的な電気料金プランと比べて高くなる傾向にあります。

これは、オール電化の場合、電気だけでなく暖房や給湯などもすべて電気で賄うため、電力消費量が多くなることが主な理由です。

しかし、オール電化向けの電気料金プランの中には、深夜電力の割引率が高いものがあり、使用量が多い分、割引による恩恵を受けやすいというメリットもあります。

また、電力会社によっては、オール電化向けの料金プランに、太陽光発電による売電収入を組み合わせたプランを提供しているところもあります。

このようなプランを上手に活用することで、電気基本料金の負担を軽減することも可能です。

ガス基本料金の地域差と推移

ガスの基本料金は、地域によって大きく異なります。

これは、ガスの種類(都市ガスやプロパンガス)や、地域の供給状況などによるものです。

一般的に、都市ガスが通っている地域の方が、プロパンガスを使用する地域よりも、ガスの基本料金は安くなる傾向にあります。

また、ガス料金は、原油価格の変動や為替の影響を受けやすく、年々変動していくのが特徴です。

近年では、原油価格の高騰などにより、ガス料金が上昇傾向にあり、光熱費の負担が増えている家庭も少なくありません。

ただし、ガス会社によっては、ガス料金の安定化を図るために、原料費調整制度を導入しているところもあります。

この制度では、原油価格の変動に伴うガス料金の変動を一定の範囲内に抑えることで、急激なガス料金の上昇を防ぐことができます。

光熱費シミュレーションによる長期的な比較

オール電化とガス併用、どちらが光熱費を抑えられるかは、長期的な視点で比較することが重要です。

光熱費シミュレーションを行うことで、10年後、20年後の光熱費の差を具体的に知ることができます。

一般的に、オール電化の方が初期費用が高くなる傾向にありますが、長期的に見ると、ランニングコストを抑えられるというメリットがあります。

特に、電力会社の料金プランを上手に活用したり、太陽光発電を導入したりすることで、さらに光熱費を抑えることができます。

一方、ガス併用の場合は、初期費用が比較的安く抑えられますが、ガス料金の変動や、都市ガスが通っていない地域では、ランニングコストが高くなるというデメリットがあります。

ただし、ガス会社の料金プランを上手に選んだり、省エネ機器を導入したりすることで、ランニングコストを抑えることは可能です。

光熱費シミュレーションを行う際は、自分の生活スタイルや住まい方、地域の特性などを考慮して、長期的な視点で比較することが大切です。

また、光熱費は、電気料金やガス料金の変動によって大きく左右されるため、定期的にシミュレーションを行い、必要に応じて料金プランの見直しを行うことも重要です。

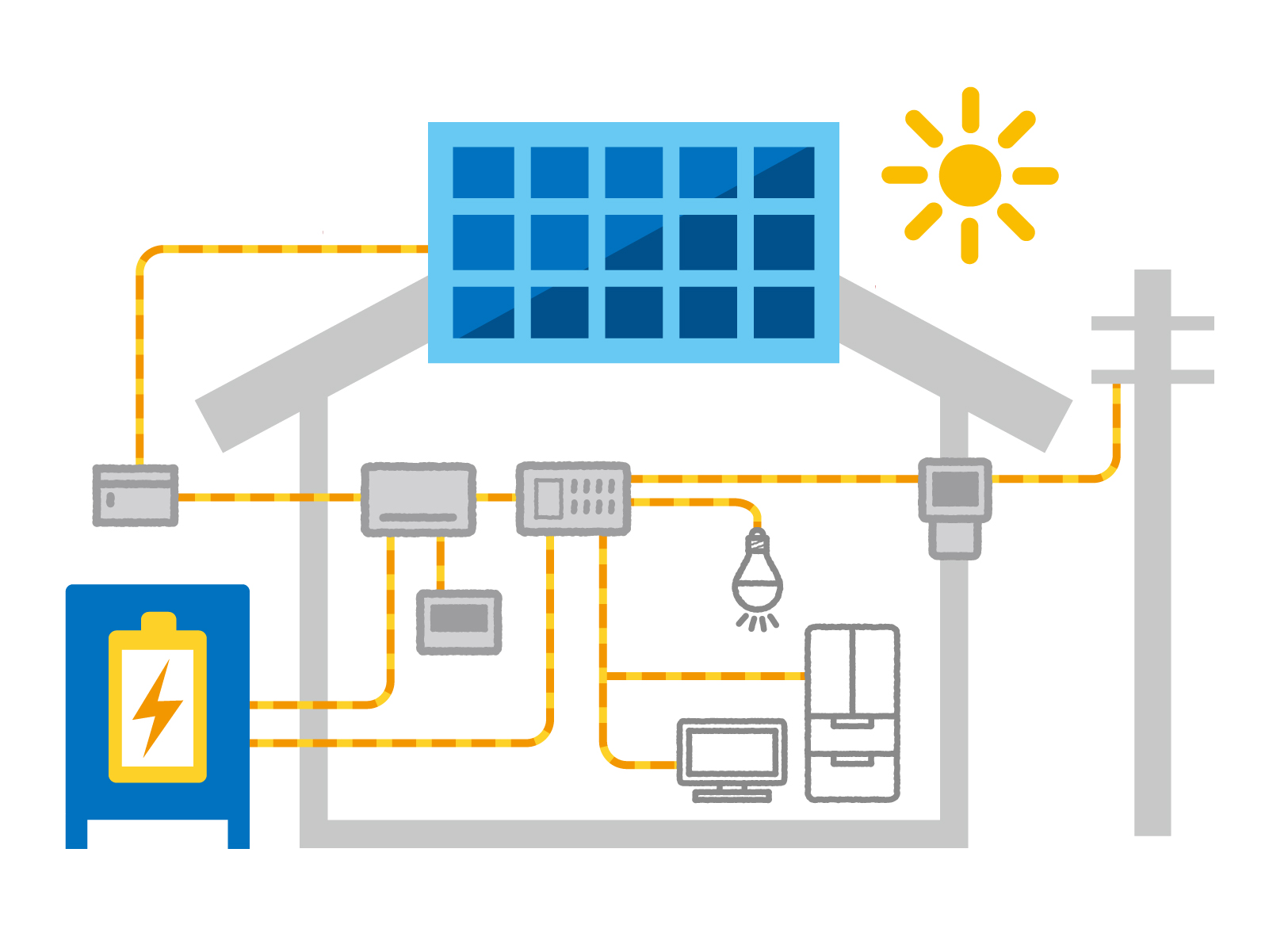

太陽光発電と蓄電池の導入効果

自家消費による電気代削減

太陽光発電を導入することで、自家消費による電気代の削減が可能になります。

太陽光発電で発電した電力を自分の家で使用することを自家消費と呼び、この自家消費によって、電力会社から購入する電力量を減らすことができるのです。

一般的に、太陽光発電の発電量は日中に多くなるため、日中に家で電力を多く消費する家庭ほど、自家消費による電気代削減の効果が高くなります。

また、太陽光発電と併せて、蓄電池を導入することで、さらに自家消費率を高めることができます。

太陽光発電で発電した電力を蓄電池に貯めておき、夜間や発電量が少ない日に使用することで、電力会社からの購入電力量をさらに減らすことが可能になるのです。

自家消費による電気代削減効果は、太陽光発電システムの規模や、家庭の電力消費量、電力会社の料金プランなどによって異なりますが、一般的に10~30%程度の削減効果が期待できると言われています。

売電収入と投資回収年数

太陽光発電で発電した電力のうち、自家消費せずに余った電力は、電力会社に売電することができます。

この売電による収入は、太陽光発電システムの投資回収を早めるのに役立ちます。

売電価格は、電力会社によって異なりますが、一般的には1kWhあたり8~10円程度です。

仮に、1kWhあたり9円で売電できるとすると、年間1,000kWhの余剰電力を売電できれば、年間9,000円の売電収入を得ることができます。

ただし、近年の売電価格は下落傾向にあり、売電収入を当てにしすぎるのは危険です。

むしろ、自家消費を増やすことで、電気代削減効果を高めることが重要です。

太陽光発電システムの投資回収年数は、システムの規模や、設置する地域、電力会社の買取価格などによって異なります。

一般的には、10~20年程度で投資を回収できると言われていますが、自家消費を増やすことで、投資回収年数を短縮することができます。

また、蓄電池を導入することで、売電収入は減りますが、自家消費率が上がるため、トータルでは投資回収年数を短縮できる可能性があります。

蓄電池の災害時の活用価値

蓄電池は、太陽光発電の自家消費率を高めるだけでなく、災害時の電力供給源としても活用できます。

近年、地震や台風などの自然災害が頻発しており、長期間の停電が発生するケースも増えています。

そのような非常時に、蓄電池に貯めた電力を使うことで、最低限の電力を確保することができます。

特に、医療機器を使用している人や、在宅介護を受けている人にとって、停電時の電力確保は生命に関わる問題です。

蓄電池があれば、そのような人でも、一定期間の電力を確保することができます。

また、災害時には、携帯電話やスマートフォンの充電が必要になります。

蓄電池があれば、これらのデバイスを充電することができ、情報収集や連絡手段の確保に役立ちます。

さらに、蓄電池を活用することで、災害時に避難所などに電力を提供することもできます。

地域の防災力を高めるという意味でも、蓄電池の導入は重要な意味を持っています。

このように、蓄電池は、太陽光発電の自家消費率を高めるだけでなく、災害時の電力確保という点でも大きな価値を持っています。

自然災害が増えている昨今、蓄電池の導入は、エネルギーの自給自足と防災対策の両方の観点から、非常に重要な選択肢と言えるでしょう。

太陽光発電とガス併用の組み合わせ

エコキュートとエコジョーズの特徴と選択基準

太陽光発電とガス併用を考える際に、給湯システムの選択は重要なポイントになります。

代表的な選択肢として、エコキュートとエコジョーズがあります。

エコキュートは、ヒートポンプ技術を利用して、空気中の熱を集めてお湯を作る給湯器です。

電気を使って動作するため、太陽光発電との相性が良く、日中の太陽光発電の余剰電力を使ってお湯を沸かすことができます。

また、深夜電力を利用することで、お得な電力料金でお湯を沸かすこともできます。

一方、エコジョーズは、ガスを使ってお湯を沸かす給湯器です。

ガスの燃焼効率を高めることで、従来のガス給湯器に比べて、ガス消費量を抑えることができます。

また、お湯の出力が高いため、同時に複数の場所でお湯を使っても、湯切れしにくいのが特徴です。

エコキュートとエコジョーズ、どちらを選ぶべきかは、家庭のライフスタイルや、お住まいの地域の特性などを考慮して決める必要があります。

以下のような点を考慮して、選択するのが良いでしょう。

【エコキュートを選ぶべき場合】

– 太陽光発電を導入している、または導入予定である

– 深夜電力が安い電力会社と契約している

– ガスの利用が少ない家庭である

【エコジョーズを選ぶべき場合】

– ガスの利用が多い家庭である

– 同時に複数の場所でお湯を使う機会が多い

– 都市ガスが利用できる地域である

太陽光発電での給湯システムの効率化

太陽光発電を導入している家庭では、発電した電力を給湯システムに効率的に活用することが重要です。

特に、エコキュートを導入している場合は、日中の余剰電力を利用してお湯を沸かすことで、大きな節約効果が期待できます。

そのためには、以下のような工夫が有効です。

【太陽光発電での給湯システムの効率化のポイント】

– お湯の使用量が多い時間帯を日中にずらす

– タイマー機能を使って、日中にお湯を沸かす

– 発電量が多い日に、意図的にお湯を多く使う

また、太陽光発電の出力が不安定な場合でも、安定してお湯を確保できるように、エコキュートとエコジョーズを併用するハイブリッド給湯システムを導入するのも一つの選択肢です。

太陽光発電の余剰電力でお湯を沸かし、足りない分をガスで補うことで、効率的かつ安定的にお湯を供給することができます。

ZEH住宅におけるガス併用の優位性

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロまたはマイナスになる住宅のことを指します。

ZEH住宅では、高断熱・高気密化や、高効率な設備の導入によって、エネルギー消費量を大幅に削減します。

さらに、太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入することで、エネルギーの自給自足を目指します。

このようなZEH住宅において、ガス併用は大きな優位性を持っています。

その理由は以下の通りです。

【ZEH住宅におけるガス併用の優位性】

– ガスは、電気に比べて、エネルギー密度が高い

– ガス機器は、電化製品に比べて、高効率なものが多い

– 停電時にも、ガス機器が使える

特に、ガスコージェネレーションシステム(ガスコジェネ)は、ガスを使って発電し、その際に発生する排熱を給湯や暖房に利用するシステムです。

電気と熱を同時に供給できるため、エネルギー効率が非常に高くなります。

また、ガスコジェネは、停電時にも独立して発電できるため、防災面でも大きなメリットがあります。

ZEH住宅においては、このようなガス併用のメリットを活かすことで、より効率的で、レジリエントなエネルギーシステムを構築することができるのです。

ただし、ガス併用のメリットを最大限に活かすためには、住宅の断熱性能を高めることが不可欠です。

断熱性能が低いと、せっかくのガス機器の高効率性が活かしきれません。

断熱性能を高めることで、ガス機器の効率を最大限に引き出し、ZEH住宅におけるガス併用の優位性を発揮することができるのです。

オールガスという選択肢

オールガスとは電気もガスで発電すること

オールガスとは、電気をガスで発電し、住宅のエネルギー需要をすべてガスでまかなうシステムのことを指します。

オール電化が電気を主軸にしているのに対し、オールガスは、ガスを主軸にしたエネルギーシステムと言えます。

オールガスシステムの中心となるのが、ガスコージェネレーションシステム(ガスコジェネ)です。

ガスコジェネは、ガスエンジンや燃料電池を使って発電し、その際に発生する排熱を給湯や暖房に利用するシステムです。

ガスを使って電気と熱を同時に供給できるため、エネルギー効率が非常に高いのが特徴です。

オールガスシステムでは、このガスコジェネで発電した電気を住宅内で使用し、足りない分を系統電力から購入します。

また、ガスコジェネで発生した排熱は、給湯や暖房に利用することで、エネルギーを無駄なく活用することができます。

オールガスのメリットとデメリット

オールガスには、以下のようなメリットがあります。

【オールガスのメリット】

– エネルギー効率が高い

– 光熱費を削減できる可能性がある

– 停電時にも電気と熱を供給できる

特に、ガスコジェネのエネルギー効率の高さは、オールガスの大きな魅力です。

ガスコジェネは、発電効率が40~50%、熱利用効率が30~40%と、合計で80%程度のエネルギー効率を達成できます。

これは、火力発電所の発電効率(40%程度)と比べても、非常に高い数値です。

また、ガスコジェネで発電した電気は、住宅内で使用するため、送電ロスがありません。

このため、オールガスシステムでは、エネルギーを無駄なく活用することができ、光熱費の削減につながる可能性があります。

さらに、ガスコジェネは、停電時にも独立して発電できるため、防災面でも大きなメリットがあります。

一方で、オールガスには、以下のようなデメリットもあります。

【オールガスのデメリット】

– 初期費用が高い

– メンテナンスが必要

– ガス料金の変動の影響を受けやすい

オールガスシステムの中心となるガスコジェネは、初期費用が高いのが最大のデメリットです。

一般的なガスコジェネの価格は、200万円~500万円程度と、太陽光発電システムよりも高価です。

また、ガスコジェネは、定期的なメンテナンスが必要であり、メンテナンス費用も必要になります。

さらに、オールガスシステムは、ガス料金の変動の影響を受けやすいという側面もあります。

ガス料金が上昇すれば、光熱費の削減効果が薄れてしまう可能性があるのです。

オールガス導入の適した家庭像

オールガスは、以下のような家庭に適しています。

【オールガス導入の適した家庭像】

– ガスの利用量が多い家庭

– 光熱費の削減を重視する家庭

– 防災面を重視する家庭

オールガスは、元々ガスの利用量が多い家庭ほど、メリットが大きくなります。

ガスの利用量が多いということは、ガスコジェネの稼働率が高くなり、エネルギー効率を最大限に発揮できるからです。

また、光熱費の削減を重視する家庭にも、オールガスは適しています。

オールガスシステムのエネルギー効率の高さを活かすことで、大幅な光熱費の削減が期待できます。

ただし、初期費用の高さを考慮する必要があるため、長期的な視点で導入を検討する必要があります。

さらに、防災面を重視する家庭にも、オールガスは適しています。

ガスコジェネは、停電時にも独立して発電できるため、災害時のエネルギー供給手段として、大きな役割を果たすことができます。

特に、災害が多い地域や、災害時のエネルギー供給に不安を感じている家庭には、オールガスは有効な選択肢と言えるでしょう。

ただし、オールガスが適しているからといって、必ずしもオールガスを選択しなければならないわけではありません。

家庭のライフスタイルや予算、優先事項などを総合的に考慮して、最適なエネルギーシステムを選択することが重要です。

オールガスは、エネルギー効率の高さと防災面での優位性が魅力的な選択肢ですが、初期費用の高さやメンテナンスの必要性など、デメリットも存在します。

これらのメリットとデメリットを十分に理解した上で、自分の家庭に適したエネルギーシステムを選択するようにしましょう。

太陽光発電・蓄電池システムの設置はTREND LINEへお任せください!

太陽光発電システムを導入されているお客様にとって、FIT制度(固定価格買取制度)の買取期間終了後の「卒FIT」対策は大きな関心事です。

太陽光発電で余った電力を高く売電できなくなる卒FIT後は、蓄電池の導入が電気代削減の有効な手段となります。

TREND LINEでは、お客様のエネルギー使用状況を詳しくお伺いした上で、最適な蓄電池システムの導入プランをご提案しています。

蓄電池の導入を検討されている方の中には、以下のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

【よくある蓄電池の疑問】

– 蓄電池を付けた方が電気代は得になるの?

– どのくらい費用がかかるんだろう?

– どの機種を選べばいいのかわからない

– 災害の停電時、どのくらい役に立つんだろう?

TREND LINEでは、こうしたお客様の疑問やお悩みにも丁寧にお答えしています。

特に、今が蓄電池導入の絶好のタイミングであることを強調しておきたいと思います。

その理由は以下の3点です。

【今が蓄電池導入の絶好のタイミングである理由】

1. 電気料金は今後も値上がりが見込まれており、電気代の負担が増す一方であること

2. 原材料価格の上昇により、今後蓄電池の価格が下がることは期待できないこと

3. 現在は補助金制度が活用できるが、予算上限に達し次第終了してしまうこと

TREND LINEでは、こうした情報もお客様にしっかりとお伝えした上で、お客様に最適な蓄電池の導入プランをご提案しています。

また、TREND LINEが選ばれる理由は以下の通りです。

【TREND LINEが選ばれる理由】

– 複数メーカーからお客様に最適なシステムをご提案

– 太陽光発電・蓄電池施工実績が年間100件以上

– 販売、施工、メンテナンスまで一貫して対応

– メーカー保障・工事保障に対応

– 現場経験豊富なスタッフが施工

– FPと連携を図って資金面までサポート

蓄電池の導入を検討されているお客様は、ぜひTREND LINEにご相談ください。

経験豊富な担当スタッフが、お客様に最適な蓄電池システムの導入プランをご提案いたします。

まとめ

本記事では、太陽光発電とガス併用の光熱費削減効果について、以下の点を中心に解説してきました。

【本記事のポイント】

– オール電化とガス併用にはそれぞれメリット・デメリットがある

– 電気料金とガス料金の比較が重要

– 太陽光発電と蓄電池の導入で大幅な光熱費削減が可能

– 太陽光発電とガス併用の組み合わせ方によって効果が変わる

– オールガスという選択肢もある

オール電化、ガス併用、オールガスのいずれを選ぶにしても、太陽光発電と蓄電池の導入が光熱費削減に大きく貢献することは間違いありません。

ただし、どの組み合わせが最適かは、各家庭のライフスタイルや住まいの条件によって異なります。

長期的な視点で光熱費シミュレーションを行い、初期費用と光熱費削減効果のバランスを考えることが重要です。

また、補助金制度を活用することで、初期費用の負担を軽減できる場合もあります。

太陽光発電や蓄電池の導入を検討されている方は、ぜひ専門家に相談して、最適な導入プランを作成することをおすすめします。

本記事が、読者の皆様の光熱費削減と快適な住まいづくりのお役に立てれば幸いです。

Contact

お問い合わせ

各自治体で補助金が使えるケースがございますので、

詳しくはお問い合わせください。