お役立ちコラム 2025.02.28

【2025年最新版】家庭用蓄電池の選び方完全ガイド

目次

蓄電池を選ぶ前に知っておきたい基本知識

蓄電池の種類とそれぞれの特徴

独立型、連系型、EV対応型の違い

家庭用蓄電池には、大きく分けて3つのタイプがあります。

独立型蓄電池は、電力会社から供給される電力を蓄電し、任意のタイミングで放電して使用するタイプです。

ブレーカーに接続して住宅全体に電気を供給するものや、家電のコンセントに直接差し込むものがあります。

連系型蓄電池は、電力会社からの電力に加えて、太陽光発電システムで発電した電力も蓄電できるタイプです。

蓄電した電力は、分電盤や電気配線を通して住宅全体に供給されます。

EV対応型蓄電池は、電気自動車(EV)との間で充放電が可能なタイプです。

電力会社や太陽光発電からの電力を蓄電できる機種もあります。

メリットとデメリットを理解する

それぞれの蓄電池タイプには、メリットとデメリットがあります。

独立型蓄電池は、電気料金が安い深夜電力を蓄電して昼間に使用することで、電気代の節約につながるメリットがあります。

また、停電時の予備電源としても役立ちます。

ただし、太陽光発電との連携ができないため、発電した電力を有効活用できないデメリットがあります。

連系型蓄電池は、太陽光発電システムが稼働していれば、電力会社からの供給がなくても蓄電できるのが大きな利点です。

長期の停電にも対応できるため、災害時の備えとしても頼りになります。

しかし、パワーコンディショナが2台必要な単機能型は、初期コストが高くなるデメリットがあります。

EV対応型蓄電池は、電気自動車から充電と放電ができることが特徴です。

容量が大きい機種が多く、余裕のある運用ができます。

ただし、電気自動車を所有していないと、メリットを享受できません。

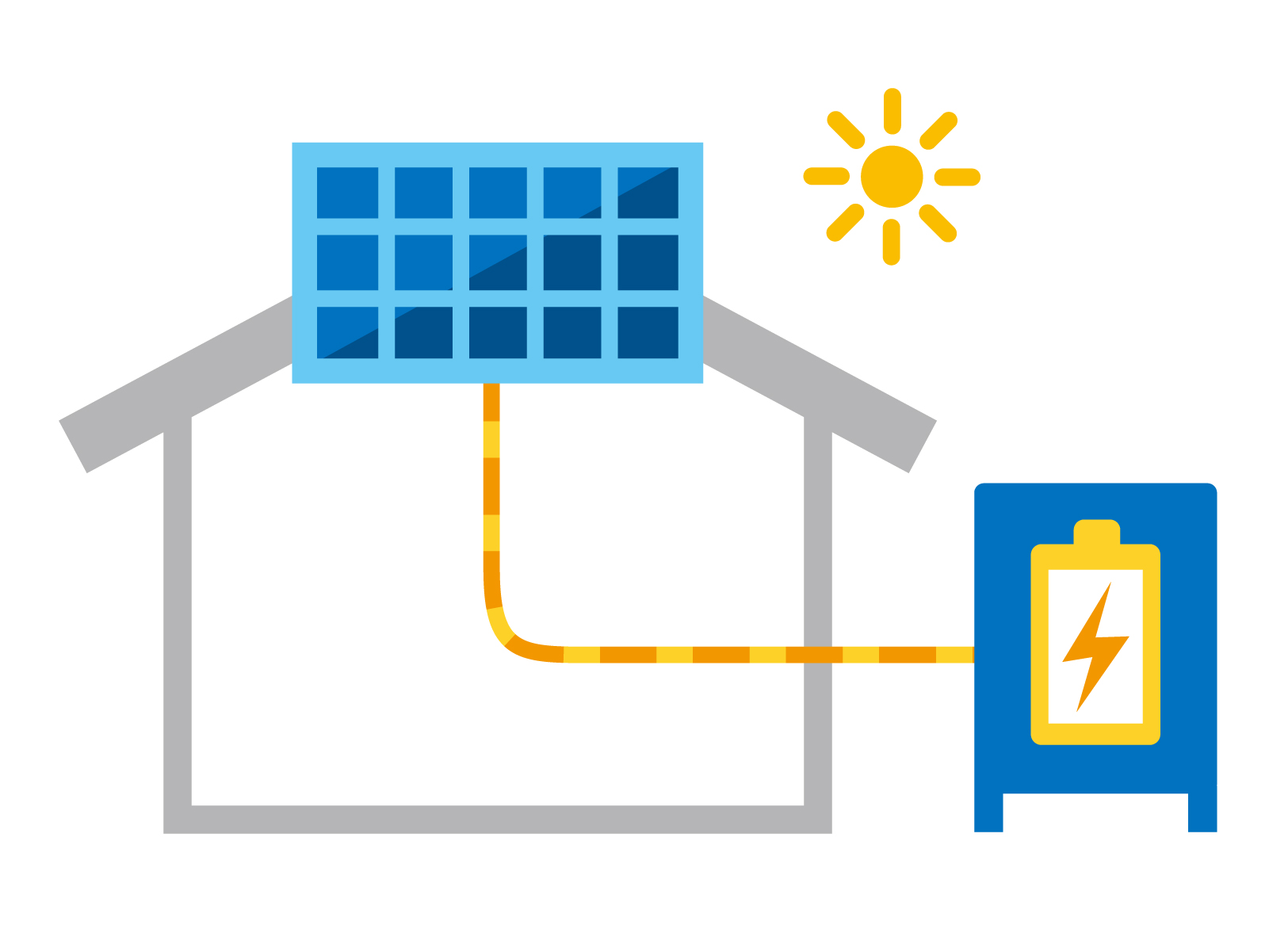

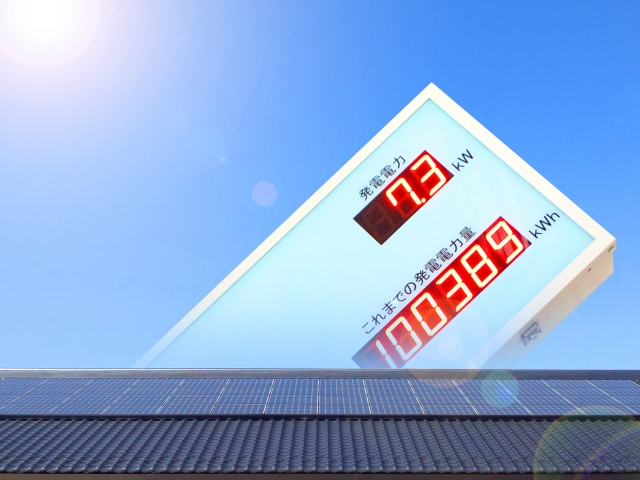

太陽光発電と蓄電池の関係性

余剰電力の有効活用ができる

太陽光発電システムを導入している家庭では、発電した電力を有効活用するために、蓄電池との併用がおすすめです。

昼間の日差しが強い時間帯に発電した余剰電力を蓄電池に貯めておき、夜間や日照条件が悪いときに放電して使用することで、電力を無駄なく活用できます。

太陽光発電の出力に合わせて、適切な容量の蓄電池を選ぶことが大切です。

停電時の電力確保に役立つ

太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせることで、停電時でも電力を確保できるというメリットがあります。

太陽光パネルで発電した電力を蓄電池に貯めておけば、停電が発生しても、一定期間は電気を使い続けられます。

災害などによる長期の停電に備えるためにも、太陽光発電と蓄電池の併用は有効です。

補助金・助成金制度を有効活用する

蓄電池の導入には、初期費用がかかります。

しかし、国や自治体が提供している補助金・助成金制度を活用すれば、費用負担を大幅に軽減できる可能性があります。

補助金・助成金の種類や条件は、地域や時期によって異なります。

事前に自分が利用できる制度を調べておくことが大切です。

また、申請手続きや必要書類についても、よく確認しておきましょう。

手続きを適切に行わないと、補助金・助成金を受け取れない場合があります。

専門家やメーカーに相談すれば、最新の情報を入手でき、スムーズに申請を進められます。

蓄電池選びの7つの重要ポイント

①蓄電容量の目安を知る

1日の電力使用量から逆算する

蓄電池選びで最も重要なのは、蓄電容量です。

まずは、自宅の1日の電力使用量を把握することから始めましょう。

電力会社から届く検針票や、ウェブサービスなどで、過去の電力使用量を確認できます。

1年間の月ごとの電力使用量を見れば、平均的な1日の使用量が分かります。

例えば、月の電力使用量が300kWhだった場合、1日あたりの使用量は約10kWh(300kWh÷30日)となります。

この数値を目安に、必要な蓄電容量を検討します。

ただし、季節によって電力使用量は大きく変動するため、夏と冬の最大使用量も考慮する必要があります。

太陽光発電の容量を参考にする

太陽光発電システムを導入している場合は、発電容量も蓄電容量の決定に役立ちます。

一般的に、太陽光発電の1日の発電量は、システムの容量(kW)に日照時間を掛けて計算します。

仮に、4kWの太陽光発電システムを導入していて、1日の日照時間が4時間だとすると、1日の発電量は16kWh(4kW×4時間)となります。

この発電量を参考に、蓄電池の容量を決めていきます。

発電量の半分程度の蓄電容量があれば、十分に余剰電力を蓄えられるでしょう。

②サイクル回数とコストパフォーマンスを比較する

蓄電池のサイクル回数は、製品の寿命に関わる重要な指標です。

サイクル回数とは、蓄電池を満充電から空の状態まで使い切るまでを1回とカウントした数値のことを指します。

カタログなどに記載されているサイクル回数は、蓄電池の寿命の目安となります。

一般的に、サイクル回数が多いほど、長く使えます。

ただし、サイクル回数が多い製品は、価格も高くなる傾向があります。

コストパフォーマンスを考えて、適切なサイクル回数の製品を選ぶことが大切です。

導入コストと、蓄電池の寿命のバランスを考慮しましょう。

③定格出力の数値をチェックする

定格出力は、蓄電池が出力できる電力の大きさを示す数値です。

停電時に蓄電池から電気を供給する際、定格出力の数値によって、使える家電製品の数や種類が制限されます。

例えば、定格出力が3kWの蓄電池であれば、合計消費電力が3kWまでの家電製品を同時に使用できます。

冷蔵庫(約200W)、テレビ(約200W)、照明(約100W)など、必要な家電の消費電力を合計して、定格出力を選びます。

ただし、起動時に大きな電力を必要とするエアコンなどは、定格出力の数値だけでは判断できません。

ピーク時の最大出力にも注意しましょう。

④設置場所とサイズを確認する

蓄電池は、設置場所とサイズに制限があります。

一般的に、蓄電池は屋内の設置が推奨されています。

リビングや玄関、ガレージなど、広いスペースがある場所が適しています。

ただし、蓄電池は重量があるため、床の耐荷重を確認する必要があります。

また、リチウムイオン電池を使用した蓄電池は、高温に弱いため、直射日光が当たる場所は避けましょう。

サイズについては、蓄電容量が大きいほど、本体の大きさが大きくなります。

設置予定の場所のスペースに合わせて、適切なサイズの製品を選びます。

⑤メーカーの保証内容を見る

蓄電池は高価な商品なので、メーカーの保証内容をしっかりチェックすることが大切です。

保証期間は、メーカーによって異なりますが、10年以上の長期保証を提供している製品もあります。

また、保証内容についても、無償修理の対象となる不具合の範囲や、保証の条件など、詳細を確認しておきましょう。

メーカーの問い合わせ窓口に連絡して、不明点を解消しておくことをおすすめします。

⑥機能面での使い勝手をチェックする

蓄電池には、機能面での違いもあります。

自分の使用目的に合った機能を備えた製品を選ぶことが大切です。

例えば、以下のような機能があります。

・停電時に自動的に電力を供給する「自立運転機能」

・太陽光発電の余剰電力を優先的に蓄電する「ソーラー充電モード」

・スマートフォンアプリで蓄電状況を確認できる「遠隔モニタリング機能」

・蓄電池の状態を自動的に診断する「セルフチェック機能」

これらの機能は、製品によって異なります。

カタログや取扱説明書で、機能の有無や詳細を確認しましょう。

また、実際に使用するシーンを想定して、操作方法の簡単さや、表示画面の見やすさなども確かめておくと良いでしょう。

⑦導入コストと回収年数を試算する

蓄電池の導入には、初期費用がかかります。

本体価格だけでなく、工事費や運送費なども含めた総費用を把握しておくことが大切です。

また、蓄電池を導入することで、電気代がどれだけ節約できるかを試算しましょう。

例えば、1日の電力使用量が10kWhで、蓄電池の容量が6kWhだとします。

電力会社の従量電灯Bプランで、電力量料金が1kWhあたり25円の場合、1日あたりの節約額は150円(6kWh×25円)となります。

この節約額をもとに、蓄電池の導入費用を回収するまでの年数を計算します。

回収年数が長すぎると、蓄電池の寿命が来てしまう可能性もあります。

導入費用と節約効果を考慮して、費用対効果の高い蓄電池を選ぶことが重要です。

用途に合わせた蓄電池の選び方

蓄電池を選ぶ際は、自分がどのような目的で使用するのかを明確にすることが大切です。

用途によって、必要な蓄電容量や機能が異なるため、目的に合わせて最適な製品を選ぶことが重要となります。

ここでは、主な用途ごとの蓄電池の選び方を解説します。

停電対策を重視する場合

自然災害などによる停電に備えて、蓄電池を導入する方も多いでしょう。

停電対策を重視する場合は、以下の点に注目して蓄電池を選びましょう。

大容量タイプがおすすめ

停電時に必要な電力量は、通常時よりも多くなる傾向があります。

冷蔵庫や照明、携帯電話の充電など、最低限の電気は確保しておきたいですよね。

そのため、停電対策用の蓄電池は、なるべく大容量のタイプを選ぶことをおすすめします。

一般的には、9.8kWh以上の蓄電容量があれば、数日間の停電を乗り切れるでしょう。

ただし、大容量タイプは価格も高くなるため、予算とのバランスを考えて選ぶことが大切です。

自立運転機能の有無を確認

停電時に蓄電池から電力を供給するためには、自立運転機能が必要です。

自立運転とは、電力会社からの電力供給が止まった状態でも、蓄電池単独で電力を供給できる機能のことを指します。

自立運転機能がない蓄電池では、停電時に電気を使うことができません。

必ず自立運転機能の有無を確認してから購入しましょう。

また、自立運転に対応していても、出力が小さいと使える家電が限られてしまいます。

冷蔵庫やエアコンなど、起動時に大きな電力が必要な家電を使いたい場合は、自立運転時の最大出力にも注目が必要です。

光熱費節約を目的にする場合

電気代の節約を目的に蓄電池を導入するなら、以下の点を意識して製品を選びましょう。

深夜電力の有効活用を検討

電力会社の中には、深夜の時間帯に割安の料金プランを提供しているところがあります。

深夜電力を有効活用すれば、電気代を大幅に節約できる可能性があります。

具体的には、深夜の安い時間帯に蓄電池に充電しておき、日中に放電して使うという方法です。

このような使い方ができる蓄電池を選ぶことで、割安な深夜電力を有効に活用することができるでしょう。

ただし、深夜電力を利用するには、電力会社の料金プランに加入する必要があります。

プランの内容や条件を確認した上で、メリットがあるかどうか判断しましょう。

電力会社の料金プランを見直す

光熱費の節約を目的とするなら、現在加入している電力会社の料金プランを見直すことも重要です。

蓄電池を導入することで電気の使い方が変わるため、現在のプランが必ずしも最適とは限りません。

電力使用量に応じたプランに切り替えることで、さらなる節約が可能になるかもしれません。

また、蓄電池と太陽光発電を組み合わせる場合は、買取制度の有無や条件も確認が必要です。

発電した電力を無駄なく活用できるプランを選ぶことで、光熱費の節約につなげましょう。

太陽光発電の有効活用が目的の場合

太陽光発電システムを導入している方は、発電した電力を無駄なく活用するために、蓄電池の導入を検討しているかもしれません。

その場合は、以下の点に注意して蓄電池を選びましょう。

発電容量に見合った蓄電容量を選ぶ

太陽光発電の余剰電力を有効活用するためには、発電容量に見合った蓄電容量の製品を選ぶことが大切です。

仮に、太陽光発電システムの容量が4kWだとします。

1日の日照時間を4時間とすると、1日の発電量は16kWh(4kW×4時間)になります。

この発電量を最大限活用するためには、16kWh以上の蓄電容量が必要ということになります。

ただし、費用面を考慮して、発電量の半分程度の蓄電容量でも十分でしょう。

太陽光発電の容量と日照時間から、最適な蓄電容量を割り出すことが重要です。

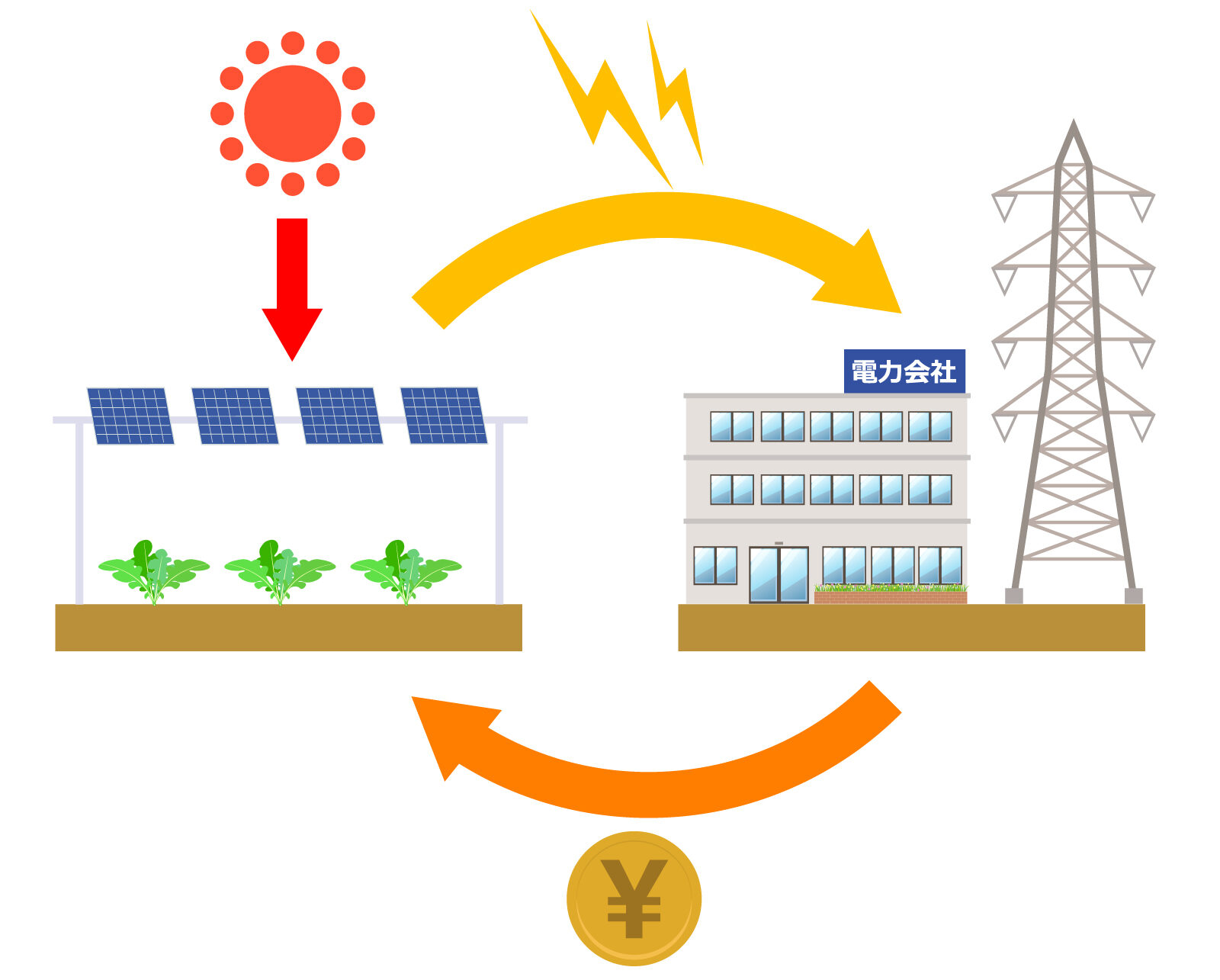

系統連系機能付きがおすすめ

太陽光発電と蓄電池を組み合わせる場合は、系統連系機能付きの蓄電池がおすすめです。

系統連系とは、太陽光発電システムと電力会社の送電線を接続し、電力のやり取りを可能にする仕組みのことを指します。

系統連系機能があれば、余剰電力を電力会社に売電したり、足りない分を買電したりできるようになります。

また、停電時でも自立運転ができるため、太陽光発電の電力を効率的に活用することができます。

系統連系機能の有無は、カタログや仕様書で確認することができます。

太陽光発電の有効活用を目指すなら、必ず系統連系機能付きの製品を選ぶようにしましょう。

蓄電池購入の前に確認すべきチェックリスト

蓄電池は、高額な買い物になるため、購入前に十分な検討と確認が必要不可欠です。

導入を検討する際は、以下のチェックリストを参考に、しっかりと準備を進めましょう。

電力使用量や将来の予測を把握する

まずは、自宅の電力使用量を把握することから始めます。

過去1年分の電気料金の明細を確認し、月ごとの使用量の推移をチェックしましょう。

また、電力使用量は、季節や家族構成、ライフスタイルの変化によって大きく変動します。

将来的に電化製品が増える予定があるのか、家族が増える見込みがあるのかなど、中長期的な視点で電力使用量を予測することも大切です。

これらの情報を整理することで、必要な蓄電容量の目安を立てることができるでしょう。

導入予算と補助金を試算する

蓄電池の価格は、メーカーや容量によって大きく異なります。

まずは、自分の予算の範囲内で、どのような製品が選べるのかを調べましょう。

また、国や自治体では、蓄電池の導入に対する補助金制度を設けているケースがあります。

利用できる補助金がないか、事前に確認しておくことが大切です。

補助金の金額や条件は、地域や時期によって変わることがあるため、自治体のホームページなどで最新の情報をチェックするようにしましょう。

導入予算と補助金を合わせて試算することで、無理のない導入計画を立てることができるはずです。

設置スペースと工事の可否を確認する

蓄電池は、ある程度のスペースを必要とします。

屋内に設置するのか、屋外に設置するのかを決め、十分なスペースが確保できるかどうかを確認しましょう。

また、蓄電池の設置には、電気工事が必要になります。

配電盤やコンセントの位置を確認し、工事が可能かどうかを専門家に相談することが大切です。

賃貸物件に住んでいる場合は、家主の許可が必要になることもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

設置場所や工事の制約を把握しておけば、スムーズに導入を進めることができるでしょう。

複数メーカーの見積もりを比較する

蓄電池の価格は、メーカーによって差があります。

なるべく多くのメーカーから見積もりを取り、価格や性能を比較することが大切です。

見積もりを依頼する際は、蓄電容量や希望する機能など、自分の要望をしっかりと伝えるようにしましょう。

その上で、各メーカーの提案内容を吟味し、コストパフォーマンスの高い製品を選ぶことが重要です。

また、アフターサービスの内容や保証期間なども確認しておくと良いでしょう。

メンテナンスや不具合への対応など、長期的なサポート体制も重視したいポイントです。

複数の選択肢を比較検討することで、自分に最適な蓄電池を見つけることができるはずです。

以上のチェックリストを参考に、蓄電池の導入に向けた準備を進めていきましょう。

十分な情報収集と計画的な導入が、満足のいく蓄電池ライフを実現する鍵となります。

蓄電池選びに失敗しないための心構え

蓄電池は、家庭のエネルギー管理において重要な役割を果たす製品です。

しかし、導入には高額な費用がかかるため、慎重に選ぶ必要があります。

ここでは、蓄電池選びに失敗しないための心構えを3つ紹介します。

10年以上の長期的視点で検討する

蓄電池は、一度導入すると10年以上使い続けることになる長期的な投資です。

そのため、短期的な視点だけでなく、将来的な家庭の電力需要の変化も考慮に入れる必要があります。

例えば、子供の成長に伴って電化製品が増えるケースや、親との同居によって電力使用量が増加するケースなどが考えられます。

ライフステージの変化を想定しながら、必要な蓄電容量を見極めることが大切です。

また、蓄電池の寿命は一般的に10年程度と言われています。

メンテナンスやバッテリー交換なども視野に入れて、トータルコストを試算することも重要でしょう。

長期的な視点を持つことで、自分の家庭に最適な蓄電池を選ぶことができるはずです。

専門家やメーカーに相談する

蓄電池には専門的な知識が必要なため、選び方に迷ったら専門家やメーカーに相談することをおすすめします。

太陽光発電や蓄電池の導入支援を行っている企業には、経験豊富なアドバイザーが在籍しています。

自宅の電力使用状況や導入目的を伝えることで、適切な製品選びをサポートしてもらえるでしょう。

また、メーカーの担当者に直接相談するのも有効な方法です。

各社の製品の特徴や性能差を詳しく説明してもらえるため、比較検討がしやすくなります。

専門家やメーカーのアドバイスを参考にすることで、失敗のリスクを軽減することができるはずです。

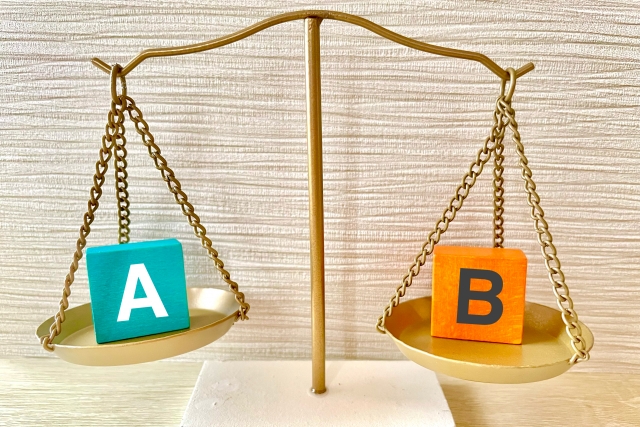

性能と価格のバランスを考える

蓄電池選びにおいて、性能と価格のバランスを考えることは非常に重要です。

高性能な蓄電池は魅力的ですが、必要以上の性能を求めると、コストが高くなってしまう恐れがあります。

逆に、安さだけを重視して性能の低い製品を選ぶと、満足のいく使用感が得られないかもしれません。

性能と価格のバランスを考える際は、自分の家庭の電力需要に見合った製品を選ぶことが大切です。

必要な蓄電容量や出力、機能などを明確にした上で、予算内で最適な製品を探すようにしましょう。

また、導入後のランニングコストも考慮に入れることが重要です。

メンテナンス費用や電気代など、長期的な視点でコストパフォーマンスを比較することをおすすめします。

性能と価格のバランスを適切に評価することで、無駄のない投資を実現することができるでしょう。

まとめ

蓄電池は、家庭のエネルギー管理に欠かせない存在となりつつあります。

停電対策や電気代の節約など、様々なメリットが期待できる製品ですが、導入には慎重な選択が必要です。

本記事では、蓄電池選びの基本知識から、用途別の選び方、導入前のチェックリストまで、幅広い情報を紹介してきました。

それぞれの家庭のニーズに合わせて、最適な蓄電池を選ぶことが大切です。

また、蓄電池選びに失敗しないためには、長期的な視点を持ち、専門家のアドバイスを参考にしながら、性能と価格のバランスを考えることが重要です。

蓄電池は、一度導入すると長く付き合っていくことになる製品です。

十分な検討と準備を行い、満足のいく選択をすることが、快適な蓄電池ライフを送るための鍵となるでしょう。

Contact

お問い合わせ

各自治体で補助金が使えるケースがございますので、

詳しくはお問い合わせください。