お役立ちコラム 2025.02.28

太陽光発電と蓄電池の同時設置のメリット・デメリットを解説!

目次

太陽光発電と蓄電池の基本を理解しよう

住宅用太陽光発電の仕組み

住宅用太陽光発電は、屋根に設置した太陽光パネルで太陽の光を受けて電気を作り出すシステムです。

太陽光パネルにはシリコン半導体が使われており、表面に当たった太陽光によって電子が発生します。

この電子の流れが電気となるのですが、そのままでは直流電流のため家庭では使うことができません。

そこでパワーコンディショナという機器を使って交流電流に変換し、家庭内で使える電気にします。

余った電気は電力会社に売ることもできますし、後述する蓄電池に貯めることもできます。

家庭用蓄電池の仕組み

蓄電池は充電と放電を繰り返すことができる電池のことを指します。

家庭用蓄電池の多くはリチウムイオン電池を使用しており、コンパクトながら大容量の電気を蓄えられるのが特徴です。

蓄電池の内部には正極と負極の電極があり、そこにリチウムイオンが移動することで充放電を行っています。

充電は余った電力を貯め、放電は貯めた電力を使うことを指します。

これにより、電力が余っているときに蓄電池に貯めておき、必要なときに使うことができるのです。

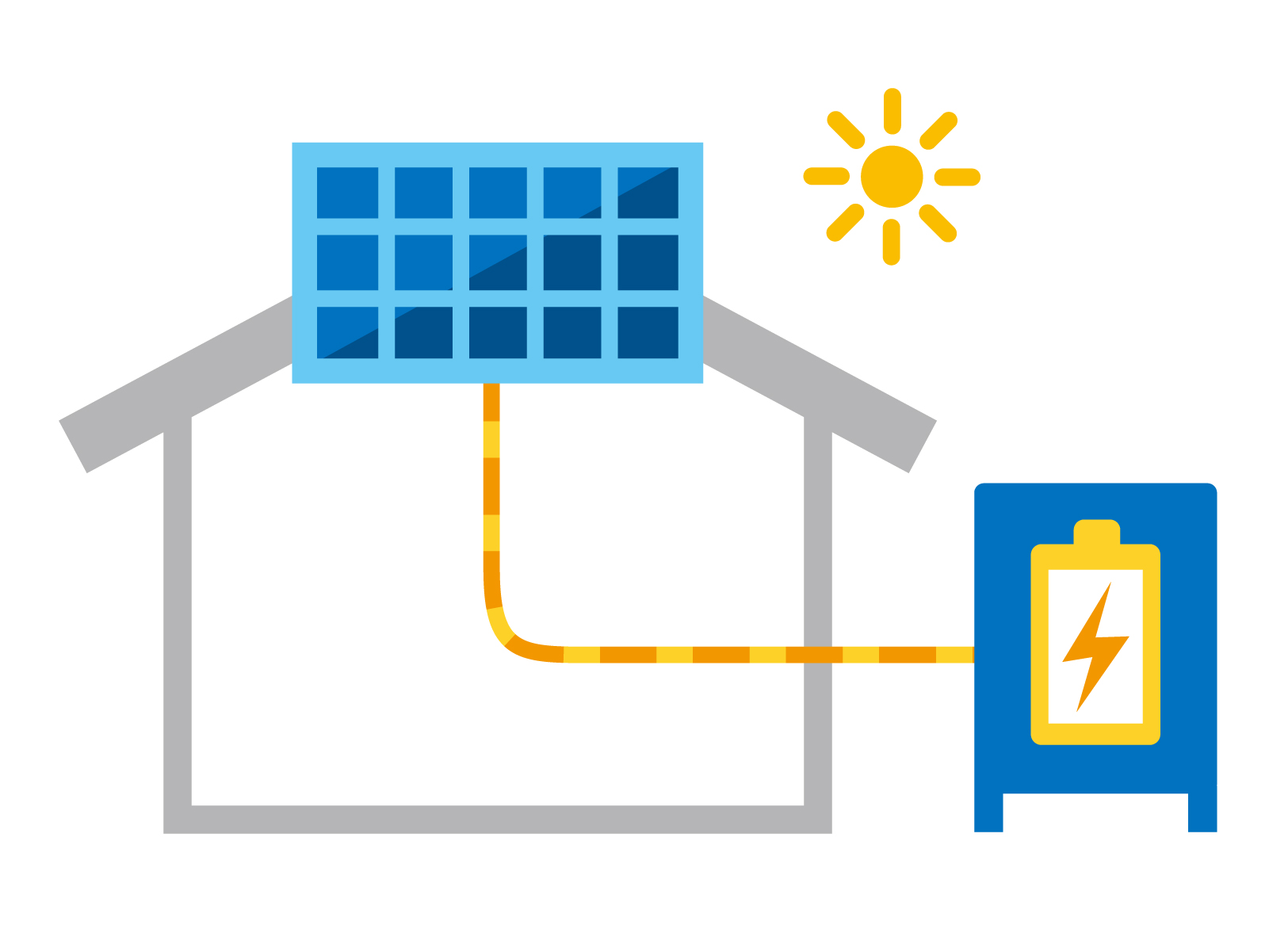

太陽光発電と蓄電池の連携方法

太陽光発電と蓄電池を一緒に使うことで、さらに効率的に電力を活用できるようになります。

昼間に太陽光発電で作った余剰電力を蓄電池に貯めておき、夜間など発電できないときに使うことで電気代の節約につながります。

停電時でも、蓄電池に貯めた電力で一定期間家電を使えるので、非常用電源としての役割も果たします。

連携の方法としては、大きく分けて「DC連系」と「AC連系」の2つがあります。

DC連系は太陽光発電の直流電力を、パワーコンディショナを介さずに直接蓄電池に充電する方式です。

AC連系は太陽光発電の電力を一度交流に変換してから蓄電池に充電する方式で、こちらの方が一般的です。

いずれの方式でも、効率的に電力を使うことができます。

以上のように、太陽光発電と蓄電池の基本的な仕組みと連携方法を理解することで、その特徴と効果をイメージしやすくなるでしょう。

無理のない初期投資と、適切なメンテナンスを行いながら、太陽光発電と蓄電池の恩恵を生活の中に取り入れていきたいものですね。

太陽光発電と蓄電池を同時設置するメリット

太陽光発電と蓄電池を同時に設置することで、それぞれ単独で導入するよりも大きなメリットが期待できます。

ここでは、太陽光発電と蓄電池の同時設置がもたらす5つの主要なメリットについて詳しく解説していきます。

停電時でも電気が使える

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、停電時でも電気を使い続けることができます。

太陽光発電システムで発電した電力を蓄電池に充電しておけば、停電時に蓄電池から放電して電気を使えるのです。

これは災害時などの非常事態において、非常に大きな安心につながります。

冷蔵庫や照明、通信機器など、最低限の電力を確保しておくことで、停電が長引いても生活に必要な電気を使い続けられるでしょう。

特に、医療機器を使用している家庭にとっては、命に関わる重要な役割を果たします。

電気代の削減効果が高い

太陽光発電で発電した電力を効率的に使うためには、発電量に合わせて電力を消費したり、余剰電力を売電したりする必要があります。

しかし、電力の需要と供給のバランスを取るのは難しいものです。

そこで、太陽光発電と蓄電池を組み合わせれば、発電量が消費量を上回る日中は蓄電池に充電し、夜間は蓄電池の電力を放電して使うことができます。

これにより、無駄なく効率的に電力を活用でき、結果として大幅な電気代の削減につながるのです。

また、ピーク時の電力需要を蓄電池でまかなえば、ピーク時の高い電気料金を回避することもできます。

卒FIT後の運用に役立つ

太陽光発電の余剰電力を電力会社に売電する際、10年間の買取期間が終了する卒FIT後は、売電価格が大幅に下がってしまうことが予想されます。

卒FIT後も太陽光発電で発電した電力を無駄なく活用するためには、自家消費率を高める必要があります。

そのためには、発電電力を蓄電池に貯めて夜間などに使うのが効果的です。

太陽光発電の導入時に合わせて蓄電池を設置しておけば、卒FIT後もスムーズに運用方法を切り替えられるでしょう。

将来を見据えた、賢明な選択だと言えますね。

導入コストを抑えられる

太陽光発電と蓄電池を同時に導入する最大のメリットは、導入コストの節約が可能な点です。

太陽光発電と蓄電池を別々に設置する場合、それぞれの工事費や諸経費がかかってしまいます。

しかし、同時に設置することで、工事をまとめて行えるため、トータルのコストを大幅に抑えられるのです。

また、同時導入の場合は補助金の活用もしやすくなります。

国や自治体の補助金制度では、太陽光発電と蓄電池をセットで導入する場合の優遇措置が設けられていることが多いためです。

環境貢献ができる

太陽光発電はクリーンな再生可能エネルギーです。

化石燃料による発電と比べて、CO2排出量を大幅に削減できます。

しかし、発電量が不安定なため、安定供給のために火力発電などの従来型電源も使わざるを得ないのが実情でした。

そこで、太陽光発電と蓄電池を組み合わせて、再エネ主体の電力供給システムを構築することが求められているのです。

家庭においても、太陽光発電と蓄電池を導入することで、クリーンな電力を安定的に使用でき、環境負荷の低減に貢献できるでしょう。

再エネ100%をめざす企業の動きなどを見ると、環境貢献は企業や個人に求められる重要な責務になりつつあります。

以上のように、太陽光発電と蓄電池の同時設置には、停電時の電源確保、電気代削減、卒FIT後の運用、コスト節約、環境貢献など、多岐にわたるメリットがあります。

導入することで、電気代の節約はもちろん、いざというときの備えにもなり、満足度の高い住まいづくりにつながるでしょう。

ただし、初期投資という点では決して安くはないので、将来的なメリットをよく考慮しながら、長期的な視点で導入を検討することが大切ですね。

太陽光発電と蓄電池の同時設置におけるデメリット

太陽光発電と蓄電池を同時に設置することには多くのメリットがありますが、一方でデメリットもあることを知っておく必要があります。

ここでは、太陽光発電と蓄電池の同時設置における4つの主なデメリットについて解説します。

事前に理解しておくことで、導入の判断材料にしましょう。

初期費用の負担が大きい

太陽光発電と蓄電池を同時に設置する際の最大のデメリットは、初期費用の負担が大きいことです。

太陽光発電システムの導入費用は、1kWあたり30万円〜40万円程度が相場。

一般的な家庭で設置する4kW〜5kWクラスのシステムなら、120万円〜200万円程度の費用がかかります。

さらに、蓄電池の導入費用は、容量によって異なりますが、一般的なもので100万円〜200万円程度。

つまり、太陽光発電と蓄電池を同時に設置しようとすると、合計で200万円〜400万円程度の初期費用が必要になるのです。

住宅ローンを組む際の頭金に匹敵するような大きな出費になるため、導入には十分な資金計画が不可欠です。

補助金などを活用しても、数十万円程度の自己負担は避けられません。

導入による光熱費削減効果を長期的に見込んで、慎重に検討する必要があるでしょう。

設置スペースが必要

太陽光発電と蓄電池を設置するには、それなりのスペースが必要です。

太陽光発電パネルは、通常屋根に設置するため、屋根の広さや形状、向きなどの条件によっては設置できない場合もあります。

また、パワーコンディショナーなどの付帯設備も必要で、それらを置くスペースも確保しなければなりません。

一方、蓄電池は屋内の床置きが基本ですが、重量があるため、床の強度を確認する必要があります。

設置場所は、リビングやガレージといった生活空間になることが多いため、スペースを確保するのが難しいというケースも少なくありません。

機器の大きさは、家庭用蓄電池の場合、幅60cm、奥行き30cm、高さ100cmほどが一般的。

冷蔵庫1台分ほどのスペースが必要になります。

太陽光発電と蓄電池の導入を検討する際は、設置スペースの有無もしっかりと確認しておきたいですね。

メンテナンス費用がかかる

太陽光発電と蓄電池は、設置工事が完了すればずっと使い続けられるというわけではありません。

定期的なメンテナンスが必要で、そのための費用も考慮しておく必要があります。

太陽光発電システムでは、パネルの表面の汚れを定期的に取り除く清掃が重要です。

汚れが溜まるとパネルの発電効率が下がるため、少なくとも年に1〜2回の清掃が必要とされています。

また、パワーコンディショナーや接続箱、配線などの点検も欠かせません。

これらは10年〜15年ほどで交換が必要になるケースが多く、そのための費用も見込んでおく必要があります。

一方、蓄電池については、バッテリー部分の交換が必要になります。

一般的なリチウムイオン電池の場合、5年〜10年ほどで容量が低下し、交換が必要になります。

この交換費用は、システム導入時の蓄電池価格の5割〜8割程度と、かなり高額です。

太陽光発電と蓄電池の適切なメンテナンスに加えて、定期交換の費用も考慮し、導入後の運用計画を立てることが大切ですね。

システム設計が重要

太陽光発電と蓄電池を同時に導入する際は、適切なシステム設計が不可欠です。

まず、太陽光発電システムについては、設置する地域の日照条件や、家の向き、屋根の形状や角度などを考慮して、最適なパネルの種類や枚数、設置角度などを決める必要があります。

適切な設計がなされていないと、十分な発電量が得られない可能性があります。

一方、蓄電池については、容量の選定が重要です。

容量が小さすぎると、発電した電力を十分に活用できず、大きすぎるとコストが無駄になってしまいます。

家庭の電力使用量を把握した上で、適切な容量の蓄電池を選ぶ必要があるのです。

さらに、太陽光発電と蓄電池を組み合わせるシステムでは、双方の機器の連携が重要になります。

発電量と消費量、蓄電量のバランスを適切に制御する設計が求められます。

システム全体の設計を誤ると、期待した性能が発揮できなかったり、システムの安定性が損なわれたりするおそれがあります。

太陽光発電と蓄電池の導入には、専門的な知識が必要不可欠。

信頼できる施工会社に依頼して、適切なシステム設計を行うことが何より重要だと言えるでしょう。

以上、太陽光発電と蓄電池の同時設置におけるデメリットについて解説しました。

初期費用やメンテナンス費用の負担、設置スペースの確保、適切なシステム設計など、導入前に検討すべき課題は少なくありません。

しかし、これらのデメリットを十分に理解し、対策を講じた上で導入することで、長期的なメリットを最大限に享受することができるはずです。

専門家のアドバイスを参考にしながら、慎重に導入を検討していきたいですね。

太陽光発電と蓄電池の設置費用の目安

太陽光発電と蓄電池を導入するには、それなりの初期費用がかかります。

しかし、長期的に見れば光熱費の削減効果が期待できるため、投資として考えることができるでしょう。

ここでは、太陽光発電と蓄電池のおおよその費用相場について解説します。

ご家庭の予算や目的に合わせて、最適なシステムを選択する際の参考にしてください。

住宅用太陽光発電の費用相場

住宅用太陽光発電システムの価格は、システム容量によって大きく異なります。

一般的な家庭で導入されるのは、3kW〜6kWクラスのシステムです。

経済産業省の調べによると、2021年度の住宅用太陽光発電システムの平均価格は、1kWあたり約25万円となっています。

この単価を元に計算すると、各システム容量の費用相場は以下のようになります。

| システム容量(kW) | 費用相場(万円) |

|---|---|

| 3.0 | 75 |

| 4.0 | 100 |

| 5.0 | 125 |

| 6.0 | 150 |

ただし、この費用には機器の価格だけでなく、設置工事費や付帯設備費なども含まれています。

機器の選定や設置条件によって、費用は大きく変動する可能性があります。

また、この費用相場は、国の補助金を適用する前の価格です。

現在、国の補助金制度を利用すると、1kWあたり2万円〜3万円程度の補助を受けられます。

自治体の補助金制度を併用することで、さらに初期費用を抑えられる可能性もあります。

家庭用蓄電池の費用相場

家庭用蓄電池の価格は、蓄電容量によって異なります。

一般的な家庭では、4kWh〜12kWhクラスの蓄電池が導入されることが多いようです。

経済産業省の調べによると、家庭用蓄電池の価格は1kWhあたり15万円〜20万円程度が相場とされています。

この単価を元に計算すると、各蓄電容量の費用相場は以下のようになります。

| 蓄電容量(kWh) | 費用相場(万円) |

|---|---|

| 4.0 | 60〜80 |

| 6.0 | 90〜120 |

| 8.0 | 120〜160 |

| 10.0 | 150〜200 |

| 12.0 | 180〜240 |

ただし、この費用には機器の価格と設置工事費が含まれています。

メーカーや機種、設置条件などによって、費用は大きく変動します。

特に、大容量の蓄電池は高価になる傾向があるため、必要な容量を適切に選ぶことが重要です。

蓄電池についても、国や自治体の補助金制度を活用することで、初期費用を抑えることができます。

PPAモデルを活用する方法

初期費用の負担が大きいことが、太陽光発電と蓄電池の導入を躊躇する理由の一つとなっています。

そこで注目されているのが、PPAモデル(電力販売契約モデル)を活用した導入方法です。

PPAモデルとは、初期費用を抑えて太陽光発電システムを導入できる仕組みです。

発電事業者が設備を設置し、その設備で発電した電力を家庭に販売する契約を結びます。

契約期間中は、発電した電力を割安な価格で購入できるため、初期費用を抑えつつ、光熱費の削減効果を得られるのです。

PPAモデルを活用すれば、蓄電池も含めて導入することができます。

設備の保守管理も発電事業者が行ってくれるため、メンテナンスの手間も省けるのが大きなメリットです。

ただし、PPAモデルの場合、設備の所有権は発電事業者にあるため、注意が必要です。

契約期間が終了した後の設備の取り扱いについても、事前に確認しておくことが大切です。

太陽光発電と蓄電池の導入を検討する際は、PPAモデルの活用も視野に入れて、最適な方法を選びましょう。

以上、太陽光発電と蓄電池の費用相場について解説しました。

初期費用の負担は決して小さくありませんが、長期的なメリットを考えれば、投資価値は十分にあると言えるでしょう。

補助金制度やPPAモデルを上手に活用しながら、ご家庭に最適なシステムを選択していただければと思います。

太陽光発電と蓄電池の導入は、光熱費の削減だけでなく、環境負荷の低減や防災対策にもつながる、未来への投資です。

ぜひ、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

既存の太陽光発電に蓄電池を後付けする方法

すでに太陽光発電システムを導入しているご家庭では、蓄電池を後付けで設置することで、さらなる電力の有効活用が可能になります。

ここでは、既存の太陽光発電システムに蓄電池を後付けする際の選定ポイントと、工事の流れについて解説します。

太陽光発電と蓄電池の組み合わせで、エネルギーの自給自足に一歩近づきましょう。

蓄電池の選定ポイント

既存の太陽光発電システムに蓄電池を後付けする際は、システムの互換性を確認することが大切です。

特に、パワーコンディショナーとの互換性は重要なポイントです。

既存のパワーコンディショナーが、蓄電池との接続に対応しているかどうかを確認しましょう。

対応していない場合は、パワーコンディショナーの交換が必要になる可能性があります。

また、蓄電池の容量選択も重要な選定ポイントの一つです。

太陽光発電システムの発電容量や、家庭の電力使用量を考慮して、適切な容量の蓄電池を選ぶ必要があります。

容量が小さすぎると、十分な電力を蓄えられない可能性があります。

逆に、大きすぎると、初期費用が高くなるだけでなく、スペースの確保も難しくなります。

専門家のアドバイスを参考にしながら、最適な蓄電池の容量を選定することが肝心です。

さらに、蓄電池の種類も選定ポイントの一つです。

一般的な家庭用蓄電池としては、リチウムイオン電池が主流ですが、鉛蓄電池やNAS電池など、他の種類の蓄電池もあります。

それぞれの特性を理解した上で、目的や予算に合った蓄電池を選ぶことが大切です。

メーカーの保証内容や、アフターサービス体制なども確認しておきたいポイントですね。

工事の流れ

既存の太陽光発電システムに蓄電池を後付けする際の工事の流れは、以下のようになります。

1. 現地調査と設計

2. 機器の手配

3. 設置工事

4. 動作確認とお引き渡し

まず、現地調査と設計を行います。

既存のシステムの状況を確認し、蓄電池の設置場所や配線ルートなどを決定します。

また、既存のパワーコンディショナーとの互換性も確認し、必要に応じて交換の提案をします。

現地調査の結果を元に、詳細な設計図を作成し、お客様に確認していただきます。

次に、必要な機器の手配を行います。

蓄電池本体だけでなく、パワーコンディショナーや配線材料、架台など、工事に必要な機材をすべて揃えます。

機器の納品スケジュールを管理し、工事の日程を調整します。

いよいよ設置工事です。

まず、蓄電池の設置場所を確保し、基礎工事を行います。

その後、蓄電池本体を設置し、既存のシステムと配線を接続します。

パワーコンディショナーの交換が必要な場合は、この段階で行います。

工事の際は、安全に十分配慮し、お客様の生活に支障がないよう配慮します。

最後に、動作確認とお引き渡しを行います。

設置した蓄電池が正常に動作することを確認し、お客様に操作方法をご説明します。

また、メンテナンスや異常時の対応方法についてもご案内します。

すべての確認が終われば、お引き渡しとなります。

以上が、既存の太陽光発電システムに蓄電池を後付けする際の工事の流れです。

専門家の丁寧な対応と、適切な工事管理により、スムーズに蓄電池を導入することができます。

蓄電池を後付けすることで、太陽光発電の余剰電力を有効活用し、光熱費の削減や停電対策に役立てることができるでしょう。

また、太陽光発電の自家消費率を高めることで、売電収入の減少を補うことも可能です。

既存の太陽光発電システムをお持ちの方は、ぜひ蓄電池の後付けを検討してみてはいかがでしょうか。

エネルギーの自給自足を目指す第一歩として、おすすめの選択肢の一つです。

太陽光発電と蓄電池の導入に役立つ補助金制度

太陽光発電と蓄電池の導入には、少なからぬ初期費用がかかります。

しかし、国や自治体では、再生可能エネルギーの普及を促進するため、さまざまな補助金制度を用意しています。

これらの制度を上手に活用することで、初期費用の負担を大幅に軽減することができるのです。

ここでは、太陽光発電と蓄電池の導入に役立つ、主な補助金制度について紹介します。

ぜひ、導入の検討に役立ててください。

国の補助金・支援制度

国が提供している主な補助金・支援制度は以下の通りです。

・住宅ローン減税制度

・グリーン住宅ポイント制度

・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業

・蓄電池設置事業費補助金

まず、住宅ローン減税制度は、住宅の新築やリフォームの際に、太陽光発電システムを設置すると、住宅ローン減税の控除期間が延長されるという制度です。

通常の住宅ローン減税に加えて、最大で13年間、控除を受けることができます。

次に、グリーン住宅ポイント制度は、一定の省エネ性能を満たす住宅を新築したり、省エネリフォームを行ったりする際に、商品と交換できるポイントがもらえる制度です。

太陽光発電システムを設置すると、より多くのポイントを獲得できます。

また、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業は、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる住宅の建築を支援する事業です。

太陽光発電や蓄電池の設置に対して、補助金が交付されます。

さらに、蓄電池設置事業費補助金は、家庭用蓄電池の設置に対して、一定の補助金が交付される制度です。

蓄電池の容量に応じて、補助金額が決定されます。

これらの制度を組み合わせることで、太陽光発電と蓄電池の導入費用を大幅に抑えることができるでしょう。

自治体の補助金制度

国の補助金制度に加えて、都道府県や市区町村レベルでも、独自の補助金制度を設けているところがあります。

自治体によって制度の内容は異なりますが、太陽光発電や蓄電池の設置に対して、一定の補助金が交付されるケースが多いようです。

自治体の補助金制度の特徴は、地域の特性に合わせた制度設計がなされている点です。

例えば、災害の多い地域では、防災対策としての蓄電池導入に重点を置いた補助金制度を設けているところもあります。

また、環境問題に積極的に取り組む自治体では、より手厚い補助金制度を用意しているケースもあるようです。

自治体の補助金制度は、国の制度とは別に申請できるケースが多いので、両方の制度を活用できる可能性があります。

導入を検討する際は、まず地元自治体の制度を確認してみることをおすすめします。

意外と身近なところに、お得な補助金制度が用意されているかもしれません。

まとめ

本記事では、太陽光発電と蓄電池の導入における注意点やポイントを、費用面を中心に解説してきました。

ポイントをまとめると、以下のようになります。

1. 太陽光発電と蓄電池の導入には、メリットとデメリットがある。

2. メリットとしては、光熱費の削減、停電対策、環境負荷の低減などが挙げられる。

3. デメリットとしては、初期費用の負担、設置スペースの確保、メンテナンス費用などが挙げられる。

4. 導入には、一定の費用がかかる。システム容量や蓄電容量によって、費用は大きく変動する。

5. 国や自治体の補助金制度を活用することで、初期費用の負担を大幅に軽減できる。

6. 既存の太陽光発電システムに、蓄電池を後付けすることも可能である。

7. 導入の際は、専門家のアドバイスを参考に、適切なシステム設計を行うことが重要。

太陽光発電と蓄電池の導入は、初期費用の負担はあるものの、長期的なメリットを考えれば、十分に価値のある選択だと言えます。

光熱費の削減効果に加えて、停電対策や環境負荷の低減など、さまざまなメリットを享受できるのも大きな魅力です。

また、国や自治体の補助金制度を上手に活用することで、初期費用の負担を大幅に軽減することも可能です。

これらの制度を賢く利用しながら、自宅に最適なシステムを選択していくことが大切ですね。

太陽光発電と蓄電池の導入は、エネルギーの自給自足を目指す第一歩です。

化石燃料への依存を減らし、持続可能な社会を構築するためにも、一人ひとりが再生可能エネルギーの活用に取り組んでいくことが求められています。

ご家庭の事情に合わせて、太陽光発電と蓄電池の導入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

専門家の力を借りながら、しっかりとシミュレーションを行い、最適な選択をしていただきたいと思います。

Contact

お問い合わせ

各自治体で補助金が使えるケースがございますので、

詳しくはお問い合わせください。