お役立ちコラム 2025.02.28

家庭に蓄電池は必要?メリットとデメリットから必要性を解説

目次

蓄電池とは何か?役割と特徴を理解する

蓄電池の基本的な仕組み

蓄電池は、電気エネルギーを化学エネルギーの形で貯蔵し、必要に応じて再び電気エネルギーとして取り出すことができる装置です。

蓄電池の内部では、正極と負極の間で電子のやり取りが行われることで、電気を貯めたり、取り出したりすることができます。

この電子の移動は、電解質を介して行われ、充電時には電子が負極から正極へ移動し、放電時にはその逆の動きをします。

蓄電池には、大きく分けて「鉛蓄電池」「リチウムイオン電池」「NAS電池」などの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

家庭用の蓄電池として最も普及しているのは、小型軽量で高いエネルギー密度を持つリチウムイオン電池です。

リチウムイオン電池は、充放電サイクルが長く、メンテナンスの手間も少ないため、家庭用の蓄電システムに適しています。

家庭用蓄電池の主な用途

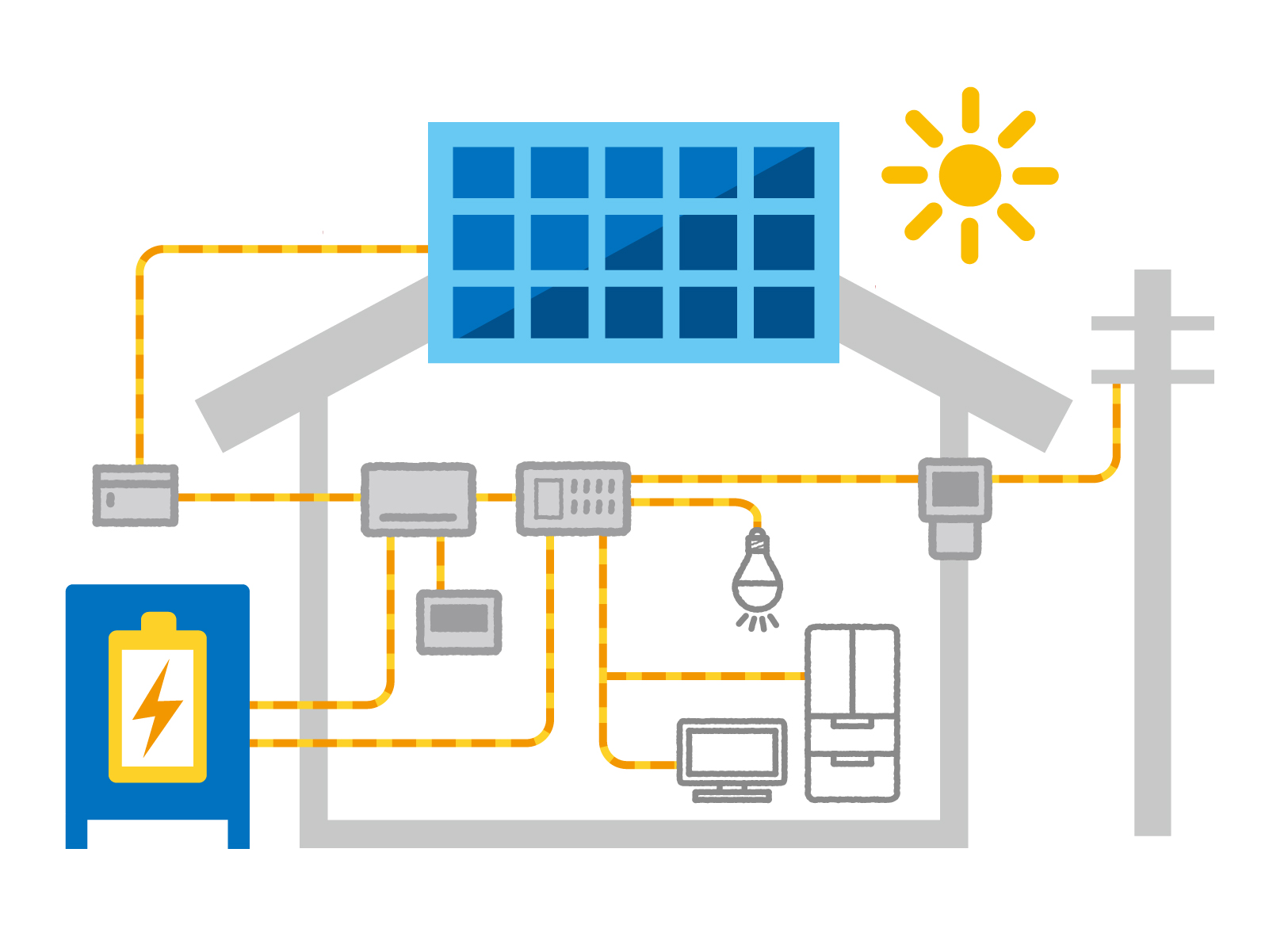

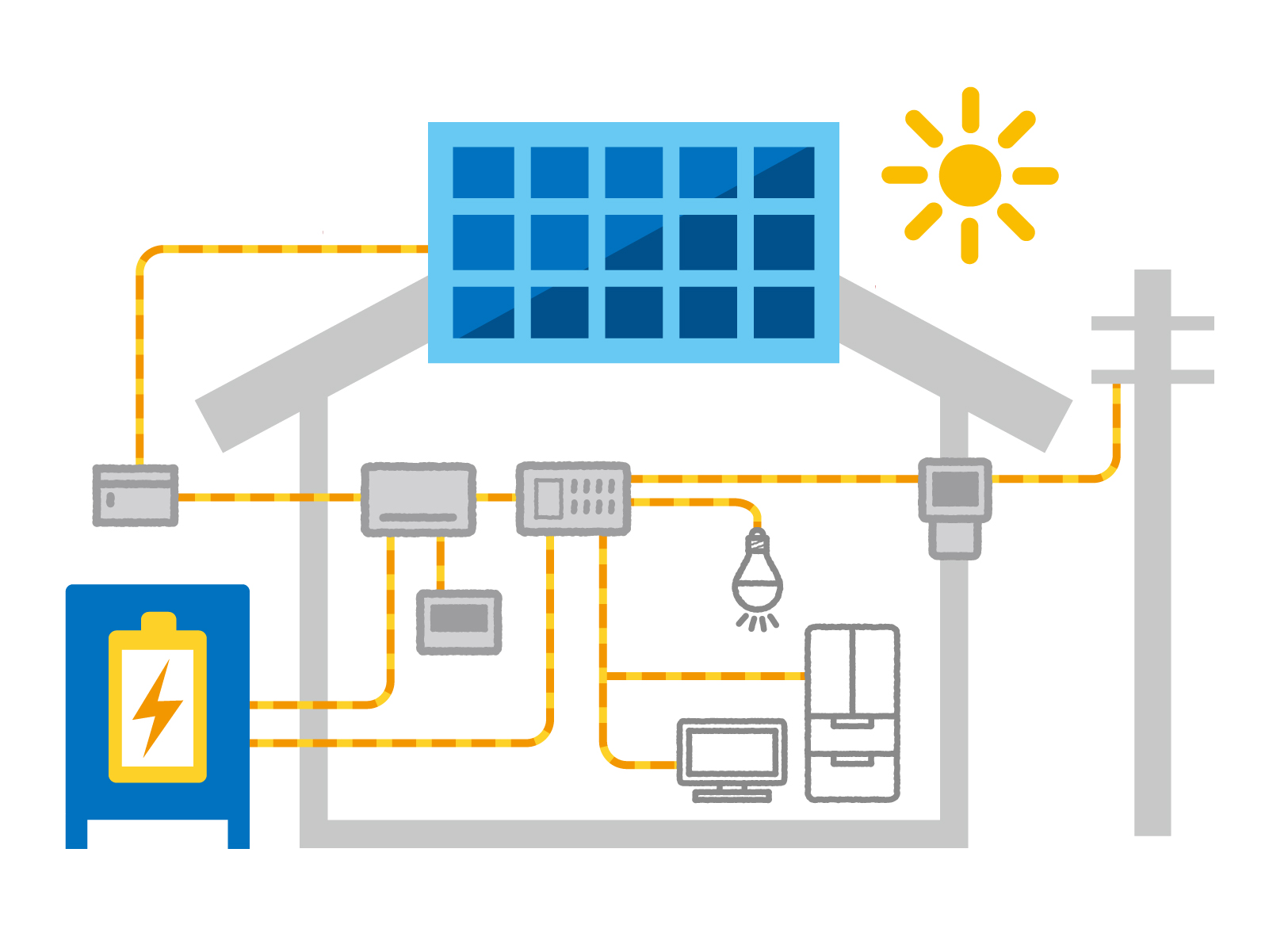

太陽光発電との併用

家庭用蓄電池の主な用途の1つが、太陽光発電システムとの併用です。

太陽光発電は、日中の日照時間に発電量がピークを迎えますが、一般家庭の電力消費はその時間帯と必ずしも一致しません。

余剰電力を蓄電池に貯めておくことで、夜間など太陽光発電の出力が低下する時間帯に、蓄電池から電力を取り出して使用することができます。

これにより、買電量を抑えて光熱費の節約につなげることが可能です。

| ✅ 余剰電力を無駄なく活用できる |

| ✅ 夜間の電力を蓄電池でまかなえる |

| ✅ 買電量を抑えて光熱費が節約できる |

停電・災害時の電力確保

もう1つの重要な用途が、停電や災害時のバックアップ電源としての役割です。

災害などによる停電時でも、蓄電システムがあれば一定期間、電気を使い続けることができます。

冷蔵庫や照明、通信機器など最低限の電力を確保できるので、非常時の生活維持に大きく役立ちます。

東日本大震災以降、災害への備えの重要性が再認識され、家庭用蓄電システムの需要が高まっています。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせれば、グリッド(系統電力)から独立した自立運転も可能になり、停電が長引く事態でも電源を確保できるでしょう。

近年はさらに、電気自動車(EV)と蓄電池を連携させるV2H(Vehicle to Home)システムも注目を集めています。

EVに搭載された大容量バッテリーを家庭用蓄電池として活用できれば、停電時の電力確保がより長期に渡って可能になります。

【家庭用蓄電池に求められる停電時の機能】

・自立運転機能による独立電源の確保

・必要最低限の電力を安定的に供給

・太陽光発電や電気自動車との連携

以上のように、家庭用蓄電システムは、光熱費の節約と停電対策を両立する重要な設備といえるでしょう。

太陽光発電の普及拡大に伴い、今後ますます蓄電池の役割は大きくなっていくと考えられます。

家庭用蓄電池のメリット

光熱費の削減につながる

家庭用蓄電池を導入することで、光熱費の削減が期待できます。

特に、太陽光発電システムと組み合わせることで、その効果は大きくなります。

日中に発電した電力を蓄電池に貯めておき、夜間など電力需要が高まる時間帯に使用することで、買電量を抑えることができるのです。

また、蓄電池があれば、電力会社の提供する夜間電力を有効活用することもできます。

夜間の安価な電力を蓄電池に貯めておき、昼間の電力需要ピーク時に使用すれば、電気料金の節約につながります。

ピークシフトによる電気代の節約

蓄電池を活用した「ピークシフト」という手法は、電気代の節約に効果的です。

ピークシフトとは、電力需要が高まる時間帯(ピーク時)の電力消費を、需要の少ない時間帯にシフトすることを指します。

具体的には、夜間の安価な電力を蓄電池に貯めておき、昼間の電力需要ピーク時に放電して使用するのです。

これにより、ピーク時の高い電気料金を避けることができ、光熱費の削減につながります。

ピークシフトは、電力の安定供給にも貢献します。

ピーク時の電力需要を平準化することで、電力会社の発電所や送電設備への負荷を軽減できるのです。

FIT期間終了後の売電収入減をカバー

太陽光発電を導入している家庭にとって、FIT(固定価格買取制度)の終了は大きな課題です。

FITの買取期間が終了すると、余剰電力の売電収入が大幅に減少してしまいます。

しかし、蓄電システムを導入しておけば、売電せずに自家消費を増やすことで、FIT終了後の収入減をカバーできます。

余剰電力を無駄なく活用でき、光熱費の削減効果も高まるでしょう。

将来的な電気料金の値上がりを考えると、蓄電池による自家消費の拡大は、とても有効な手段だといえます。

非常時の電源として活用できる

蓄電システムのもう1つの大きなメリットが、非常時の電源確保です。

災害などによる停電時には、系統電力が使えなくなってしまいます。

しかし、蓄電池にあらかじめ電力を貯めておけば、一定期間、電気を使い続けることができるのです。

災害時でも、最低限の電力を確保できるので、日常生活を送るうえで大きな安心につながります。

例えば、以下のような電気製品を使用することができます。

【停電時に蓄電池で使える電気製品の例】

・冷蔵庫

・照明器具

・テレビやラジオ

・携帯電話の充電器

特に、冷蔵庫は停電時でも継続して使用したい電気製品の筆頭といえるでしょう。

食料の確保は、災害時の生活維持に欠かせません。

また、テレビやラジオは、災害情報の収集に重要な役割を果たします。

停電に備えて、非常用電源を用意しておくことは、災害への備えとして非常に重要です。

ガソリン発電機などと比べて、蓄電システムは、燃料の確保が不要で、メンテナンスも簡単という利点があります。

また、太陽光発電と組み合わせれば、停電が長期化した場合でも、電力を確保し続けることができるでしょう。

環境負荷の低減に貢献する

家庭用蓄電池は、環境面でもメリットがあります。

再生可能エネルギーである太陽光発電と組み合わせることで、化石燃料への依存を減らし、CO2排出量の削減に貢献できるのです。

太陽光発電の余剰電力を蓄電池に貯めて有効活用することは、クリーンエネルギーの普及拡大につながります。

また、ピークシフトによる電力需要の平準化は、発電所の効率的な運用を可能にします。

発電所の稼働率を上げることで、エネルギー効率の向上や、CO2排出量の削減が期待できるのです。

家庭での省エネ・節電は、地球規模の環境問題への取り組みの第一歩です。

蓄電システムを導入して、再生可能エネルギーを有効活用することは、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。

| ✅ 再生可能エネルギーの有効活用 |

| ✅ 電力需要の平準化による発電の効率化 |

| ✅ 化石燃料への依存度の低下 |

| ✅ CO2排出量の削減 |

以上のように、家庭用蓄電池には、光熱費の削減、非常時の電源確保、環境負荷の低減など、多岐にわたるメリットがあります。

太陽光発電との組み合わせや、電気自動車との連携など、その可能性は大きく広がっています。

蓄電システムは、これからのエネルギー社会を支える重要なインフラとなっていくことでしょう。

家庭用蓄電池のデメリット

高額な初期導入コスト

家庭用蓄電池を導入する際の最大のデメリットは、高額な初期導入コストです。

蓄電池本体の価格に加えて、設置工事費用も必要となるため、初期投資が大きな負担となります。

一般的な家庭用蓄電池の価格は、数十万円から数百万円程度と幅があります。

蓄電容量が大きいほど価格が高くなる傾向があり、導入コストは容量に比例して増加します。

また、太陽光発電システムとの併用を考えている場合は、パワーコンディショナーなどの付帯設備の費用も加算されることになります。

補助金や助成制度を活用することで、初期コストを抑えることは可能ですが、それでも高額な投資であることに変わりはありません。

導入前に、費用対効果を十分に検討することが重要です。

光熱費の削減効果や非常時の電源確保といったメリットを考慮しつつ、長期的な視点で投資判断を行う必要があるでしょう。

設置スペースの確保が必要

家庭用蓄電池を導入するには、設置スペースの確保が必要となります。

蓄電池本体のサイズはメーカーや容量によって異なりますが、一般的には冷蔵庫程度の大きさです。

屋外に設置することが多いですが、屋内設置の場合は、設置場所の選定に注意が必要です。

リチウムイオン電池を使用した蓄電池の場合、高温多湿を避け、風通しの良い場所に設置することが求められます。

また、重量があるため、床の耐荷重にも配慮が必要です。

狭小住宅や集合住宅では、設置場所の確保が難しいケースもあります。

太陽光パネルを設置するスペースに加えて、蓄電池の設置スペースも必要となるため、敷地面積が十分にあるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。

設置場所の選定は、メンテナンスのしやすさも考慮する必要があります。

定期的な点検やトラブル時の対応を考えると、アクセスしやすい場所に設置することが望ましいでしょう。

蓄電池の寿命と交換コスト

家庭用蓄電池には、一定の寿命があります。

リチウムイオン電池の場合、充放電サイクルを繰り返すことで、徐々に性能が低下していきます。

一般的な家庭用蓄電池の寿命は、10年から15年程度といわれています。

ただし、使用環境や充放電の頻度によって、寿命は大きく変動します。

蓄電池の寿命が尽きた場合は、交換が必要となります。

交換コストは、初期導入コストと同程度かそれ以上になることもあり、大きな出費となります。

長期的な運用コストを考える際には、蓄電池の交換コストも考慮に入れておく必要があります。

また、蓄電池の処分には、適切な手続きが必要です。

リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源ですが、専門の処理施設での処分が求められます。

処分費用も運用コストの一部として認識しておくことが重要でしょう。

発電量が少ない場合のコストメリット減

家庭用蓄電池は、余剰電力を有効活用することで、光熱費の削減に貢献します。

しかし、太陽光発電の発電量が少ない場合、蓄電池のコストメリットは減少します。

日照時間が短い地域や、設置方位・角度が最適でない場合などは、十分な発電量が得られないことがあります。

発電量が少なければ、蓄電池に充電できる電力量も限られてきます。

結果として、蓄電池の導入効果が限定的になってしまう可能性があります。

特に、電力需要が少ない世帯では、蓄電池の容量に対して、充放電される電力量が少なくなりがちです。

蓄電池を十分に活用できない場合、投資に見合った光熱費削減効果を得ることが難しくなります。

太陽光発電の発電量をシミュレーションし、蓄電池の容量選定を適切に行うことが重要です。

発電量が少ないと予想される場合は、蓄電池の導入を見送るという判断も必要になるでしょう。

以上のように、家庭用蓄電池にはデメリットも存在します。

高額な初期コスト、設置スペースの確保、寿命と交換コストなどは、導入の障壁となる可能性があります。

また、太陽光発電の発電量が十分でない場合、蓄電池のコストメリットが減少するリスクもあります。

導入前に、これらのデメリットを十分に理解し、自家庭の状況に合わせた適切な判断を行うことが重要です。

長期的な視点で、費用対効果を見極めることが求められるでしょう。

蓄電池の必要性が高い家庭の特徴

太陽光発電を導入済み、または導入予定

家庭用蓄電池の必要性が高い家庭の特徴として、まず挙げられるのが太陽光発電システムを既に導入している、または導入を予定している世帯です。

太陽光発電で得られた電力を効果的に活用するには、発電量が多い日中に発電した電力を蓄電池に貯めておき、夜間や天候の悪い日に使用するのが理想的です。

蓄電池があれば、太陽光発電の”自家消費率”を高められるため、電力会社からの買電量を減らし、光熱費の大幅な節約につなげることができるでしょう。

また、太陽光発電の余剰電力を蓄電池に貯めておくことで、売電量を調整し、FIT制度の買取期間終了後の売電収入の減少をカバーすることも可能です。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、エネルギーの自給自足に近づき、電力会社への依存度を下げられるというメリットもあります。

太陽光発電の導入を検討中の方は、将来的な蓄電池の設置も視野に入れて、システム設計を行うことをおすすめします。

オール電化住宅である

もう一つ、蓄電池の必要性が高いのが、オール電化住宅です。

オール電化住宅は、冷暖房、給湯、調理などすべてを電気で賄うため、一般的な住宅に比べて電力消費量が多くなる傾向にあります。

その分、電気代の負担も大きくなりがちですが、太陽光発電と蓄電池を導入することで、自家消費を増やし、買電量を大幅に減らすことが可能です。

特に、深夜電力を利用した電気料金プランを契約している場合は、安価な深夜電力を蓄電池に貯めておき、日中の電力需要ピーク時に使用する「ピークシフト」運用が有効です。

これにより、電力需要ピーク時の高い電気料金を回避し、光熱費の削減効果を最大化できます。

また、IHクッキングヒーターや電気温水器など、200Vの電化製品を多く使用するオール電化住宅では、停電時の電源確保が重要な課題となります。

蓄電システムがあれば、停電時にも必要最低限の電化製品を使い続けることができ、安心につながるでしょう。

災害時の停電リスクが高い地域

近年、地震や台風、豪雨などの自然災害が頻発し、大規模な停電が発生するリスクが高まっています。

特に、災害の影響を受けやすい地域に居住している世帯にとって、蓄電システムの必要性は高いといえるでしょう。

停電時には、照明やテレビ、冷蔵庫など、最低限の電化製品を使い続ける必要があります。

非常時のバックアップ電源として蓄電池を導入しておけば、数日間の停電を乗り切ることができます。

さらに、太陽光発電と組み合わせることで、停電が長期化した場合でも、日中の発電電力を蓄電池に貯めて夜間に使用するという循環が可能になります。

災害対策の観点からも、エネルギーの自立性を高められる点は大きなメリットといえるでしょう。

また、医療機器を使用している家庭や、高齢者・乳幼児がいる家庭では、停電が命に関わる危機につながるリスクもあります。

そのような世帯では、蓄電システムが”ライフライン”としての役割を担うことになるでしょう。

昼間の電力消費が少ない世帯

蓄電池の必要性が高いもう一つのケースが、日中の在宅時間が短く、昼間の電力消費が少ない世帯です。

共働き世帯やシニア世帯など、日中は不在がちで、電力消費のピークが夕方から夜間にかけて集中する家庭では、太陽光発電の電力を効果的に自家消費できないことがあります。

日中の発電電力を蓄電池に貯めておけば、帰宅後や夜間の電力需要に対応することができ、光熱費の削減効果を高められます。

| 特徴 | 必要性 |

|---|---|

| 太陽光発電の導入済み・導入予定 | ◎ |

| オール電化住宅 | ◎ |

| 災害時の停電リスクが高い地域 | ◎ |

| 昼間の電力消費が少ない世帯 | ◯ |

このように、家庭の電力消費パターンや立地条件によって、蓄電システムがもたらすメリットの大きさは異なってきます。

太陽光発電の導入状況、オール電化かどうか、停電リスクの高さ、日中の電力消費量など、それぞれの家庭の特性を見極めたうえで、蓄電池の必要性を判断することが重要です。

長期的な視点で光熱費削減効果や防災面での価値を評価し、費用対効果を慎重に見極めましょう。

蓄電池選びの重要ポイント

必要な蓄電容量の算出

家庭用蓄電池を選ぶ際、最初に検討すべきポイントは必要な蓄電容量の算出です。

蓄電容量とは、蓄電池にどのくらいの電力を貯められるかを示す指標で、単位はキロワット時(kWh)で表されます。

必要な蓄電容量は、家庭の電力消費量と停電時に必要な電力量を基に算出します。

まず、家庭の1日あたりの電力消費量を把握しましょう。

過去の電力使用量を確認し、平均的な1日の消費量を算出します。

次に、停電時に必要な電力量を見積もります。

冷蔵庫や照明、通信機器など、停電時に最低限必要な電化製品の消費電力と使用時間から計算します。

これらを合計した値が、必要な蓄電容量の目安となります。

ただし、蓄電池の放電深度(充電状態を0%とした場合の放電可能な容量)を考慮する必要があります。

リチウムイオン電池の場合、放電深度は85%程度が一般的なので、算出した必要容量を0.85で割った値が、実際に必要な蓄電容量となります。

必要容量を満たす蓄電池を選ぶことで、無駄のない効率的な運用が可能になるでしょう。

設置タイプの選択(屋内型/屋外型)

家庭用蓄電池には、設置タイプとして屋内型と屋外型の2種類があります。

屋内型は、主に床置きタイプで、居室やガレージなどに設置します。

一方、屋外型は、壁掛けや据置きタイプで、屋外に設置するものです。

それぞれのメリット・デメリットを理解して、自宅の環境に合ったタイプを選ぶことが重要です。

屋内型のメリットは、屋外と比べて温度変化が少なく、バッテリーに優しい環境で使用できる点です。

また、盗難のリスクが低いことも利点といえます。

ただし、屋内のスペースを専有するため、設置場所の確保が必要です。

屋外型のメリットは、屋内のスペースを占有せずに設置できる点です。

ただし、過酷な外気環境にさらされるため、バッテリーの劣化が早まる可能性があります。

防水・防塵性能の高い製品を選ぶ必要があるでしょう。

保証内容と安全性の確認

家庭用蓄電池は、長期間使用する製品です。

製品の品質や安全性を確認するためにも、保証内容をしっかりとチェックすることが大切です。

メーカー保証の期間や内容を確認し、不具合やトラブルが発生した際のサポート体制についても確認しましょう。

特に、バッテリーの性能保証や、製品の安全性に関する第三者機関の認証の有無は重要なポイントです。

リチウムイオン電池は、発火や爆発のリスクがあるため、安全性の高い製品を選ぶ必要があります。

【家庭用蓄電池の選定ポイント】

・必要な蓄電容量の算出

・設置タイプの選択(屋内型/屋外型)

・メーカー保証の内容確認

・安全性に関する第三者認証の有無

また、蓄電システムの設置・施工を行う業者の選定も重要です。

施工品質や、アフターサービスの内容を十分に確認し、信頼できる業者を選びましょう。

補助金の活用と導入コストの試算

家庭用蓄電池の導入には、高額な初期費用がかかります。

補助金を活用することで、初期費用の負担を軽減できる可能性があります。

国や自治体が提供する補助金制度を確認し、活用できるものがないか調べましょう。

また、太陽光発電システムとの同時導入や、複数台の蓄電池を導入する場合など、条件によっては、より高額な補助金を受けられる場合もあります。

導入コストを試算する際は、補助金を差し引いた実質的な費用を計算することが重要です。

初期費用だけでなく、蓄電池の寿命を考慮した運用コストも合わせて試算し、長期的な視点で投資判断を行いましょう。

光熱費の削減効果や、停電対策としての価値など、蓄電システムがもたらすメリットを総合的に評価することが重要です。

まとめ

家庭用蓄電池は、太陽光発電システムとの併用や、停電対策、光熱費削減など、多様なメリットを持つ製品です。

一方で、高額な初期費用がかかることや、設置スペースの確保が必要なことなど、導入にあたってはデメリットも考慮する必要があります。

必要な蓄電容量の算出や、設置タイプの選択、保証内容や安全性の確認など、製品選びの際には多岐にわたる検討ポイントがあります。

また、補助金の活用や、長期的な運用コストの試算など、経済的な側面からの評価も重要です。

家庭のエネルギー需要や、太陽光発電の導入状況、住宅の立地条件など、それぞれの家庭の特性に合わせて、蓄電システムの必要性を見極めることが大切です。

専門家やメーカーに相談しながら、適切な製品選びを行いましょう。

蓄電システムは、これからのエネルギー社会を支える重要なインフラとなっていくでしょう。

賢明な選択と運用により、環境に優しく、レジリエントな暮らしを実現することができます。

蓄電池という選択肢を上手に活用し、エネルギーの地産地消と、持続可能な社会の実現に貢献していきたいものです。

Contact

お問い合わせ

各自治体で補助金が使えるケースがございますので、

詳しくはお問い合わせください。