お役立ちコラム 2025.03.27

家庭用蓄電池は必要?導入のメリットと注意点を解説

目次

家庭用蓄電池とは

蓄電池の役割と仕組み

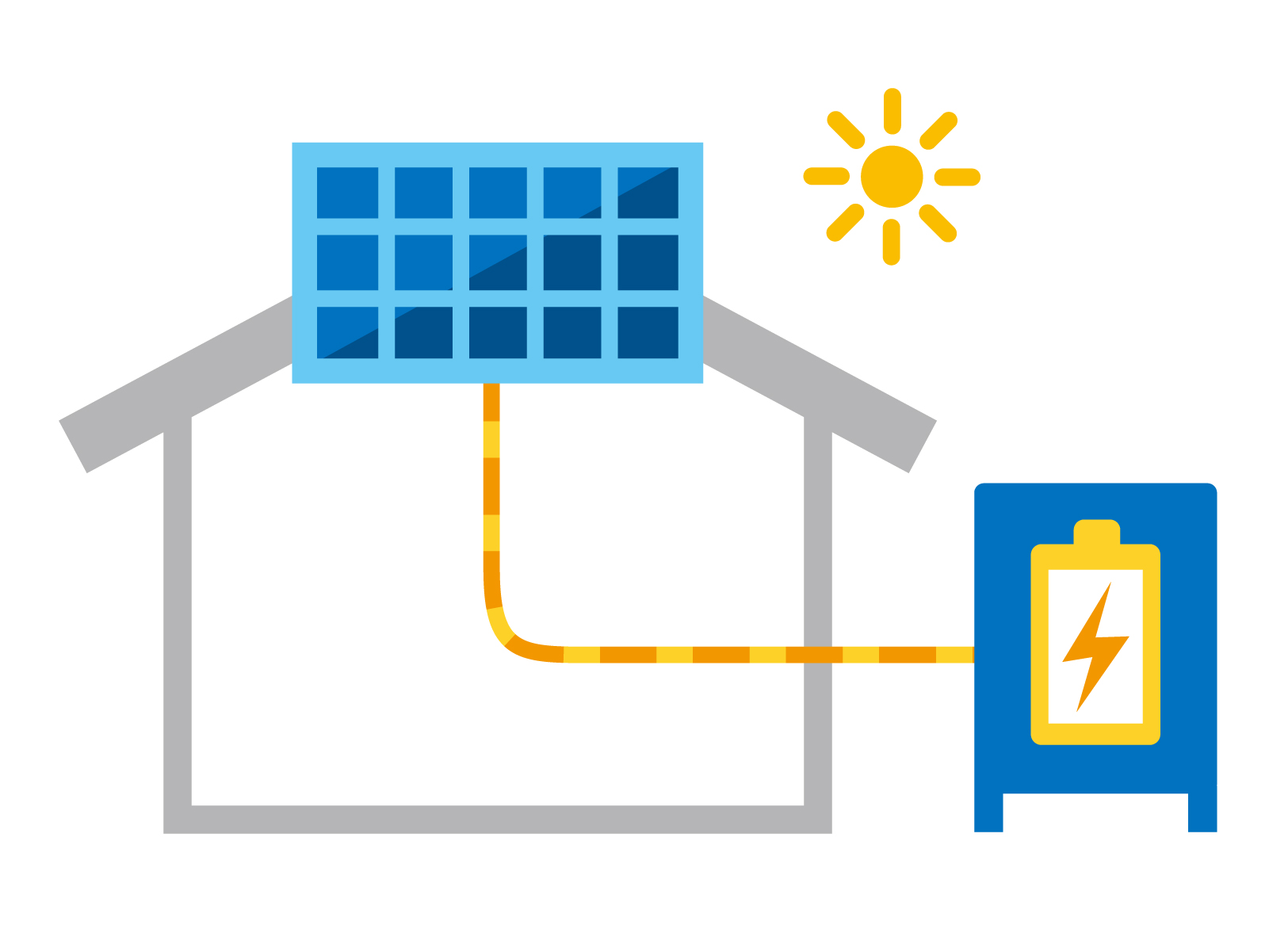

蓄電池は、電力を蓄えておき、必要なときに取り出すことができる装置です。

太陽光発電システムで発電した電力を蓄電池に貯めておくことで、夜間や発電量が少ない日でも、貯めた電力を使うことができます。

また、災害時などの停電時にも、蓄電池に貯めた電力を使うことができるので、非常用電源としても役立ちます。

蓄電池の仕組みは、充電時に電力を化学エネルギーに変換して蓄え、放電時に化学エネルギーを電力に変換して取り出すというものです。

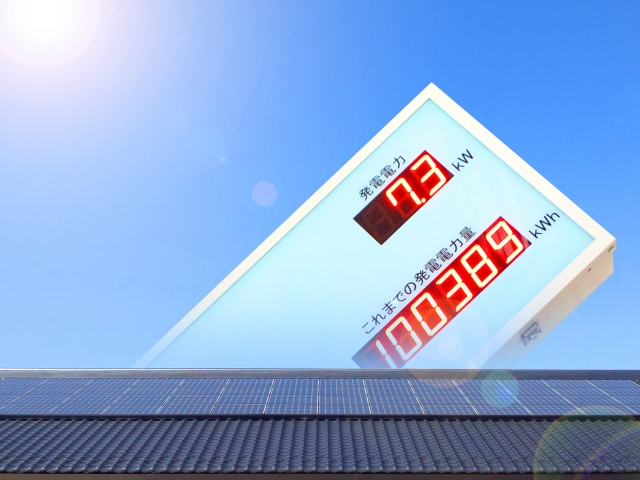

この充電と放電を繰り返すことで、電力を蓄えたり、取り出したりすることができるのです。 蓄電池の性能は、容量と出力によって決まります。

容量は、蓄電池に蓄えられる電力の量を示し、単位はキロワット時(kWh)で表されます。 出力は、蓄電池から取り出せる電力の大きさを示し、単位はキロワット(kW)で表されます。

容量が大きいほど、長時間電力を使うことができ、出力が大きいほど、大きな電力を取り出すことができます。

家庭用蓄電池の種類

家庭用蓄電池には、大きく分けて2種類あります。

それは、リチウムイオン蓄電池と鉛蓄電池です。 それぞれの特徴を見ていきましょう。

リチウムイオン蓄電池

リチウムイオン蓄電池は、現在主流となっている蓄電池の種類です。 小型軽量で、エネルギー密度が高いという特徴があります。 また、長寿命で、メンテナンスが不要という利点もあります。 その反面、コストが高いというデメリットもあります。 しかし、近年では技術の進歩により、コストも下がってきています。 リチウムイオン蓄電池は、家庭用蓄電池の中でも最も普及しているタイプです。

鉛蓄電池

鉛蓄電池は、リチウムイオン蓄電池と比べて、安価であるという特徴があります。 また、大容量のものが作りやすいという利点もあります。 しかし、エネルギー密度が低く、寿命が短いというデメリットもあります。 また、定期的なメンテナンスが必要であり、リチウムイオン蓄電池と比べると、手間がかかります。 鉛蓄電池は、主に産業用や車両用として使われることが多く、家庭用としては、あまり普及していません。 しかし、コストの面では優れているため、予算が限られている場合には、選択肢の一つとなるでしょう。

家庭用蓄電池導入のメリット

家庭用蓄電池を導入することで、さまざまなメリットを享受することができます。 電気料金の削減や停電時の電力確保など、蓄電池は私たちの生活に大きなメリットをもたらしてくれます。 ここでは、家庭用蓄電池を導入することで得られるメリットを詳しく見ていきましょう。

電気料金の削減

家庭用蓄電池を導入することで、電気料金を大幅に削減することができます。 これは、ピークカットと夜間電力の有効活用という2つの方法によって実現します。

ピークカットによる基本料金の低減

ピークカットとは、電力需要のピーク時間帯に蓄電池から電力を放電することで、電力会社から購入する電力量を減らす方法です。 電力需要のピーク時間帯は、電気料金の単価が高く設定されているため、ピークカットによって基本料金を低減することができます。 たとえば、夏の昼間はエアコンの使用などで電力需要が高くなるため、この時間帯に蓄電池から電力を放電することで、ピーク時の電力購入量を減らすことができます。 これにより、基本料金を低く抑えることができるのです。

安価な夜間電力の有効活用

多くの電力会社では、夜間の電力料金を安く設定しています。 家庭用蓄電池を導入することで、この安価な夜間電力を有効活用することができます。 夜間に蓄電池に電力を充電しておき、昼間に放電することで、高い電力料金の時間帯の電力購入量を減らすことができます。 これにより、電気料金を大幅に削減することができるのです。

| 導入前の月間電気料金 | 導入後の月間電気料金 | 削減額 | 削減率 |

|---|---|---|---|

| 20,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 25% |

※あくまでも一例です。導入前後の電気料金や削減額・削減率は、住宅の状況や使用状況によって異なります。 以上のように、家庭用蓄電池を導入することで、ピークカットと夜間電力の有効活用による電気料金の削減が可能です。 電気料金の高騰が続く昨今、蓄電池による電気料金の削減は、家計の負担を大きく軽減してくれるでしょう。

停電・災害時の電力確保

近年、地震や台風などの自然災害が頻発しており、停電のリスクが高まっています。

停電が発生すると、照明や冷蔵庫などの電気製品が使えなくなり、日常生活に大きな支障をきたします。

しかし、家庭用蓄電池を導入していれば、停電時でも蓄電池に貯めた電力を使うことができるため、一定期間は電気製品を使い続けることができます。 蓄電池は、災害時の非常用電源としても大きな役割を果たします。

停電が長期化した場合でも、蓄電池があれば最低限の電力を確保することができ、安心して生活を送ることができます。

また、蓄電池と組み合わせることで、太陽光発電システムの機能を最大限に活用することもできます。

太陽光発電で発電した電力を蓄電池に貯めておけば、停電時でも電力を使うことができるのです。

このように、家庭用蓄電池は停電・災害時の電力確保に大きく貢献してくれます。 万が一の事態に備えて、蓄電池の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

太陽光発電との相性の良さ

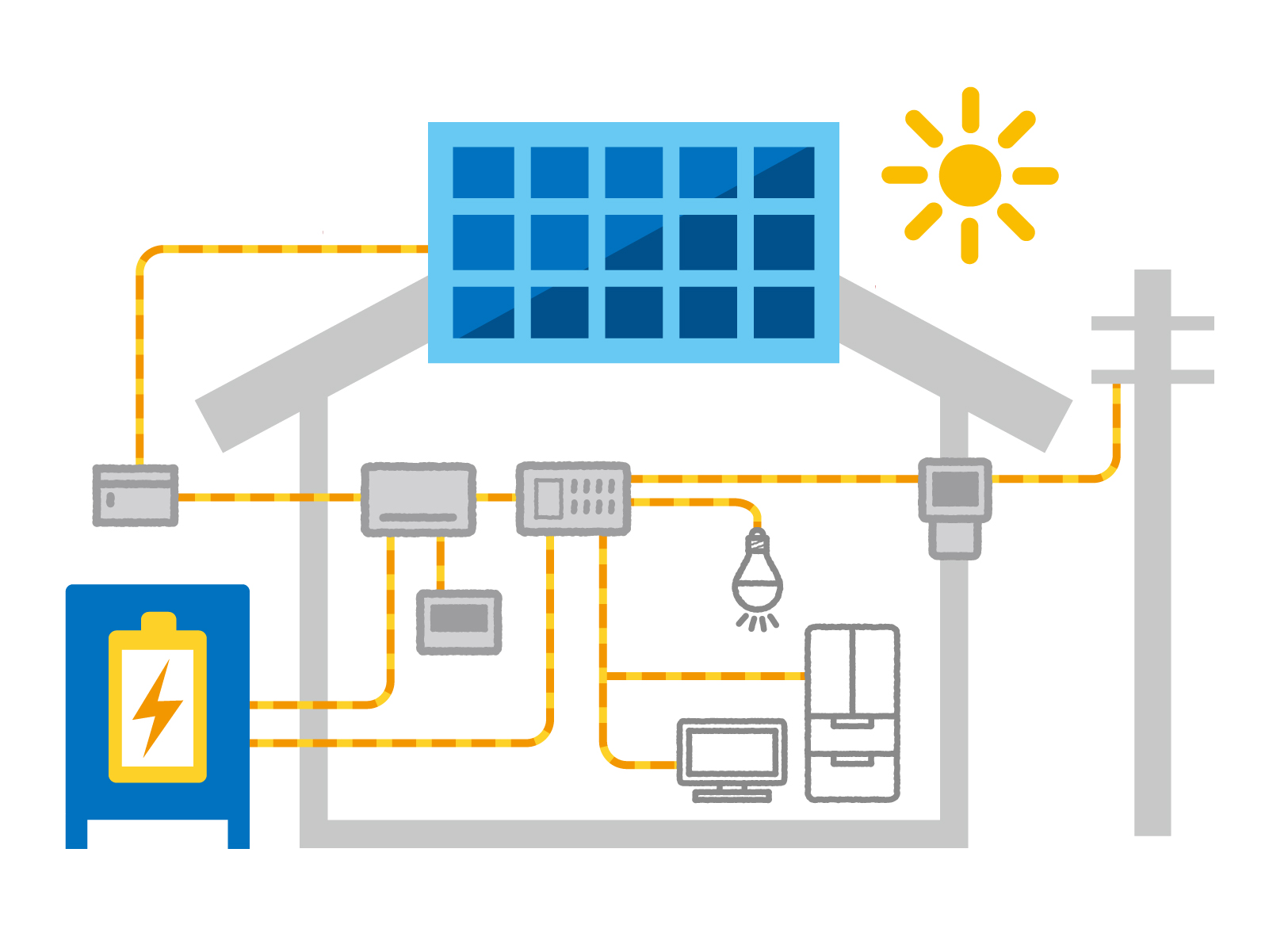

家庭用蓄電池は、太陽光発電システムとの相性が非常に良いことでも知られています。 太陽光発電で発電した電力を蓄電池に貯めておくことで、さまざまなメリットを得ることができるのです。

余剰電力の有効活用

太陽光発電システムを導入していると、日中は発電量が消費量を上回ることがあります。 この余剰電力を売電するのではなく、蓄電池に貯めておけば、夜間など発電量が少ない時間帯に使うことができます。 つまり、太陽光発電の余剰電力を無駄なく活用することができるのです。 これにより、電力会社からの購入電力量を減らすことができ、光熱費の削減につながります。 太陽光発電の自家消費率を高めることができるため、発電した電力を無駄なく使うことができます。

FIT期間終了後の活用

太陽光発電システムを導入した際、余剰電力を電力会社に売電することができる制度があります。 この制度をFIT(固定価格買取制度)といい、一定期間、高い価格で売電することができます。 しかし、FITには期限があり、制度開始から10年が経過すると、買取価格が下がってしまいます。 そのため、FIT期間終了後は売電による収入が減ってしまうのです。 しかし、蓄電池があれば、FIT期間終了後も太陽光発電の電力を有効活用することができます。 売電価格が下がっても、発電した電力を蓄電池に貯めて自家消費することで、電気代の削減につなげることができるのです。 このように、家庭用蓄電池は太陽光発電システムとの相性が非常に良く、余剰電力の有効活用やFIT期間終了後の活用など、さまざまなメリットがあります。 太陽光発電システムを導入している方は、ぜひ蓄電池の導入も検討してみてはいかがでしょうか。

家庭用蓄電池が特におすすめな家庭

家庭用蓄電池は、どのようなご家庭にも導入することができますが、特に導入のメリットが大きいご家庭もあります。

ここでは、家庭用蓄電池の導入がおすすめな家庭の特徴を見ていきましょう。

オール電化住宅

オール電化住宅とは、電気をエネルギー源とするエアコンや給湯器、コンロなどを導入し、ガスを使用しない住宅のことです。

オール電化住宅では、電力消費量が多くなる傾向にあるため、蓄電池を導入することで大きな電気代削減効果が期待できます。

特に、夜間の電力料金が安い料金プランを利用している場合は、夜間に蓄電池に充電しておき、昼間に放電することで、より大きな削減効果を得ることができるでしょう。

また、オール電化住宅では、停電時にも電気が必要不可欠です。

蓄電池があれば、停電時でも一定期間は電気を使い続けることができるため、生活への影響を最小限に抑えることができます。

太陽光発電を導入済みの家庭

太陽光発電システムを導入済みのご家庭でも、蓄電池の導入がおすすめです。 太陽光発電で発電した電力を蓄電池に貯めておくことで、さまざまなメリットを得ることができます。

シングル発電方式の場合

シングル発電方式とは、太陽光発電の電力を直接家庭内で使用する方式のことです。 シングル発電方式の場合、日中の発電量が多い時間帯に蓄電池に充電しておき、夜間など発電量が少ない時間帯に放電することで、電力会社からの購入電力量を減らすことができます。 これにより、光熱費の削減につなげることができるのです。

ダブル発電方式の場合

ダブル発電方式とは、太陽光発電の電力を売電する方式のことです。 ダブル発電方式の場合、FIT期間中は高い価格で売電することができますが、期間終了後は売電価格が下がってしまいます。 そのため、FIT期間終了後は、売電するよりも蓄電池に貯めて自家消費したほうがお得になるケースが多いのです。 蓄電池があれば、発電した電力を無駄なく活用することができ、光熱費の削減につなげることができます。

災害対策を重視する家庭

近年、地震や台風などの自然災害が頻発しており、多くのご家庭で災害対策の重要性が認識されるようになりました。

災害時には、停電のリスクが高くなるため、非常用電源の確保が欠かせません。

家庭用蓄電池は、まさに非常用電源としての役割を果たしてくれます。

停電時でも、蓄電池に貯めた電力を使うことで、一定期間は電気を使い続けることができるのです。

照明や冷蔵庫、携帯電話の充電など、最低限の電力を確保することができれば、停電時でも安心して生活を送ることができます。

特に、医療機器を使用しているご家庭では、停電が命に関わる危険性もあるため、蓄電池の導入は必須と言えるでしょう。

災害に備えて、万が一の事態に備えておくことは非常に重要です。

以上のように、家庭用蓄電池は、オール電化住宅、太陽光発電を導入済みの家庭、災害対策を重視する家庭など、特に導入のメリットが大きいご家庭におすすめです。

ご自身の家庭の特徴を考慮して、蓄電池の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

家庭用蓄電池導入時の注意点

初期費用の高さ

家庭用蓄電池を導入する際に最も注意すべき点は、初期費用の高さです。

蓄電池本体の価格は、容量や性能によって大きく異なりますが、一般的に100万円から300万円程度の費用が必要となります。

また、設置工事費用も別途かかるため、トータルの初期費用は非常に高額になる傾向にあります。

蓄電池の導入を検討する際は、長期的な視点で費用対効果を見極めることが重要です。

初期費用が高くても、電気料金の削減効果や災害時の電力確保など、長期的なメリットを考慮する必要があるでしょう。

リチウムイオン電池の寿命

家庭用蓄電池の多くは、リチウムイオン電池を使用しています。

リチウムイオン電池は、充放電サイクルによって徐々に劣化していく特性があります。

一般的に、リチウムイオン電池の寿命は、5,000回から10,000回の充放電サイクルとされています。

仮に1日1回の充放電を行った場合、約13年から27年の寿命になる計算です。

ただし、使用環境や充放電の頻度によって寿命は大きく変わるため、注意が必要です。

蓄電池の寿命が尽きた場合、新しい蓄電池への買い替えが必要になるため、長期的なランニングコストを考慮しておく必要があるでしょう。

設置スペースの確保

家庭用蓄電池は、ある程度の設置スペースが必要となります。

一般的な家庭用蓄電池のサイズは、幅60cm×奥行き30cm×高さ100cm程度です。

屋内に設置する場合は、十分な換気スペースを確保する必要があります。

また、直射日光や高温多湿を避けた場所を選ぶことが重要です。

屋外に設置する場合は、風雨や直射日光から保護するための対策が必要になります。

蓄電池の設置場所は、電気配線や非常用コンセントの位置なども考慮して、慎重に選定する必要があるでしょう。

メンテナンス費用の発生

家庭用蓄電池は、定期的なメンテナンスが必要な設備です。

メンテナンスの内容は、主に以下の3点になります。

- 蓄電池の清掃

- 接続部分の点検・締め付け

- 動作確認と設定変更

メンテナンス費用は、メーカーや販売店によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。

多くの場合、年間数万円程度のメンテナンス費用が発生します。

また、部品の交換が必要になった場合は、別途費用がかかる点にも注意が必要です。

蓄電池の導入を検討する際は、初期費用だけでなく、長期的なメンテナンス費用も考慮しておくことが賢明でしょう。

家庭用蓄電池の選び方

家庭用蓄電池を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。

単に価格だけで判断するのではなく、自宅の電力需要や将来的な拡張性なども視野に入れて、最適な蓄電池を選ぶことが大切です。

ここでは、家庭用蓄電池を選ぶ際の主なポイントを詳しく解説していきます。

必要な蓄電容量の算出

家庭用蓄電池を選ぶ際、まず最初に考えるべきなのが、必要な蓄電容量の算出です。

蓄電容量とは、蓄電池にどれだけの電力を蓄えられるかを示す指標で、単位はキロワット時(kWh)で表されます。

必要な蓄電容量は、家庭の電力消費量や太陽光発電システムの有無などによって異なります。

一般的に、1日の電力消費量の半分から1日分程度の蓄電容量が目安とされています。

ただし、停電時の備えとして蓄電池を導入する場合は、必要最低限の電力をまかなえる容量を確保しておくことが重要です。

自宅の電力消費量を把握し、ライフスタイルに合わせた最適な蓄電容量を算出しましょう。

蓄電池のタイプ選択

家庭用蓄電池には、大きく分けて2つのタイプがあります。

ひとつは、リチウムイオン電池を使用したタイプで、もうひとつは、鉛蓄電池を使用したタイプです。

リチウムイオン電池は、コンパクトで軽量、長寿命といった特徴があります。

一方、鉛蓄電池は、比較的安価で大容量ですが、リチウムイオン電池に比べると寿命が短いというデメリットがあります。

それぞれのタイプには一長一短があるため、予算や設置スペース、必要な容量などを総合的に判断して選ぶことが大切です。

また、メーカーや販売店の保証内容も重要な選択ポイントのひとつです。

サイクル寿命の確認

蓄電池を選ぶ際は、サイクル寿命の確認も欠かせません。

サイクル寿命とは、蓄電池の充放電を繰り返せる回数を示す指標です。

一般的に、リチウムイオン電池のサイクル寿命は5,000回から10,000回程度とされています。

一方、鉛蓄電池のサイクル寿命は、1,000回から3,000回程度です。

サイクル寿命が長いほど、蓄電池の交換頻度を減らせるため、長期的なコストメリットにつながります。

ただし、サイクル寿命は使用環境や充放電の深さなどによって大きく変わるため、カタログ値だけでなく、実使用時の寿命も考慮する必要があります。

特定負荷型か全負荷型かの選択

家庭用蓄電池には、特定負荷型と全負荷型の2つのタイプがあります。

特定負荷型は、特定の機器やコンセントにのみ電力を供給するタイプで、コストを抑えられるメリットがあります。

一方、全負荷型は、家全体に電力を供給するタイプで、利便性は高いものの、初期費用が高くなる傾向にあります。

停電時の電力需要や、将来的な蓄電池の拡張性なども考慮して選ぶことが大切です。

また、特定負荷型の場合は、電力を供給する機器の優先順位付けも重要なポイントです。

冷蔵庫や照明、通信機器など、停電時に必要不可欠な機器を優先的に接続できるよう、計画を立てておきましょう。

まとめ

家庭用蓄電池は、電力の安定供給や防災対策として注目されている設備です。

太陽光発電システムとの組み合わせにより、自家消費率を高め、電気料金の削減につなげることができます。

さらに、災害時や停電時には、非常用電源としても活用できるため、エネルギーセキュリティの向上にも寄与します。

一方で、家庭用蓄電池の導入には、初期費用の高さやメンテナンスの必要性など、いくつかの注意点があります。

リチウムイオン電池の寿命や、設置スペースの確保、メンテナンス費用の発生など、長期的な視点で導入の是非を判断することが重要です。

また、家庭用蓄電池を選ぶ際は、必要な蓄電容量の算出や、蓄電池のタイプ選択、サイクル寿命の確認など、さまざまな観点から慎重に検討する必要があります。

特定負荷型か全負荷型かの選択も、自宅の電力需要や将来的な拡張性を考慮しながら行いましょう。

家庭用蓄電池は、エネルギーの効率的な活用と防災力の強化に寄与する設備です。

ただし、導入には一定の費用と手間がかかるため、メリットとデメリットを十分に理解した上で、慎重に判断することが肝要です。

自宅の電力需要やライフスタイルに合わせて、最適な蓄電池を選択し、長期的な視点で活用していくことが、スマートなエネルギー管理につながるでしょう。

Contact

お問い合わせ

各自治体で補助金が使えるケースがございますので、

詳しくはお問い合わせください。