お役立ちコラム 2025.03.21

病院の停電対策に蓄電池が必要不可欠な理由と導入のポイント

目次

医療現場で不可欠な停電対策

病院・診療所の停電時の対策の重要性

病院や診療所では、停電が起こると患者の命に関わる深刻な問題が発生してしまいます。

電気を使う設備が多いため、診療に必要な機器が使用できなくなり、適切な医療行為ができなくなるのです。

また、電子カルテシステムや医療事務機器なども停止してしまい、診療データの管理や会計処理などにも支障をきたします。

そのため、病院・診療所においては、万が一の停電に備えた対策を講じておくことが非常に重要です。

非常用電源を確保し、緊急時にもスムーズに電力を供給できる体制を整えておくことで、医療現場の混乱を最小限に抑えることができるのです。

防災対応力強化の必要性

近年、地震や台風などの自然災害が頻発しており、広範囲・長時間に及ぶ停電が発生するリスクが高まっています。

医療機関としては、いつ起こるかわからない災害に備え、日頃から適切な防災対策を講じておく必要があります。

特に、災害時には傷病者が増加することが予想されるため、非常時でも医療サービスを継続できる体制を整えることが求められます。

防災対応力を強化し、非常用電源の確保や医療機器のバックアップ、災害時の診療体制の確立など、様々な観点から万全の備えをしておくことが重要なのです。

自然災害による主な大規模停電事例

| 災害(発生日) | 停電・電力供給の被害 |

|---|---|

| 令和元年10月 台風19号 | 最大約52万戸の停電が発生 |

| 平成30年9月 北海道胆振東部地震 | 最大震度7の地震によって、約295万戸で停電し、復旧後も節電要請があった |

| 平成30年6月 大阪府北部地震 | 最大震度6弱の地震によって、約17万戸で停電 |

自家発電機だけでは電力が足りない場合も

自家発電機を備えた一定規模の病院でも、停電時に長時間電力を使い続けようとすると、大量の燃料等を備蓄しなければいけません。

また、発電機のメンテナンス不良などのトラブルへの備えも必要となります。

優先度の問題で給電対象となっていない機器のバックアップ等、自家発電機だけで電気を賄うことが難しい場合もあるのです。

そのような場合には、蓄電池の設置が有効な解決策となります。

蓄電池があれば、必要な電源を確保し、重要度の高い機器へ優先的に電力を供給することができます。

非常時の電力供給手段を多様化することで、より安定的な医療体制を構築できるのです。

停電で想定される問題

病院や診療所で停電が発生すると、様々な問題が生じる可能性があります。

電気に依存している医療現場では、停電によって診療に大きな支障をきたすのです。

ここでは、停電時に想定される具体的な問題について見ていきましょう。

診療機器が十分に使えない

現代の医療現場では、多くの診療機器が電気によって動いています。

例えば、X線撮影装置、CTスキャン、MRI、超音波診断装置、心電図モニターなどは、いずれも電力を必要とする機器です。

停電が発生すると、これらの診療機器が使用できなくなり、適切な診断や治療を行うことが難しくなります。

緊急の検査や処置が必要な患者がいる場合、停電による診療機器の使用制限は、患者の生命に関わる深刻な問題につながりかねません。

医薬品保存が困難に

多くの医薬品は、適切な温度管理が必要です。

特に、ワクチンや一部の抗体医薬品などは、冷蔵保存が必須となっています。

停電が発生すると、冷蔵庫が機能しなくなり、医薬品の保存が困難になります。

温度管理が適切に行われないと、医薬品の品質が低下し、使用できなくなる恐れがあるのです。

医薬品の廃棄は、病院経営に大きな損失をもたらすだけでなく、患者の治療にも影響を及ぼします。

診療が必要な患者への対応

停電時には、診療が必要な患者への対応にも支障が生じます。

電子カルテシステムが使えなくなると、患者の診療情報にアクセスできなくなります。

また、処方オーダーシステムも停止するため、医師が処方箋を発行することができなくなるのです。

診察室の照明や空調も停止するため、患者の診療環境が悪化します。

このような状況では、適切な診療を行うことが難しく、患者の症状悪化につながる可能性があります。

現況の把握ができない

停電が発生すると、院内の現況を把握することが難しくなります。

通信機器が使えなくなるため、職員間の連絡が取りづらくなり、人員の配置状況や患者の動向が把握しにくくなるのです。

また、防災センターの機能も停止するため、災害時の情報収集や指示伝達が滞ります。

電子カルテシステムが使えない場合、患者の診療情報を把握することも困難になります。

このような状況では、的確な判断や迅速な対応が難しくなり、医療現場が混乱に陥る恐れがあります。

以上のように、停電は医療現場に様々な問題をもたらします。

非常用電源の確保や停電対策の強化は、医療機関にとって喫緊の課題と言えるでしょう。

災害時の停電対策に蓄電池の活用を

近年、地震や台風などの自然災害が頻発している中、医療機関における停電対策の重要性が高まっています。

その有効な解決策の一つが、蓄電池の活用です。

蓄電池を導入することで、停電時にも安定的な電力供給が可能となり、医療サービスの継続性を確保できるのです。

ここでは、医療現場における蓄電池導入のメリットについて詳しく見ていきましょう。

蓄電池導入のメリット

蓄電池を医療機関に導入することには、様々なメリットがあります。

停電対策としての有効性だけでなく、設置の容易さや長時間の電力供給が可能な点も大きな利点と言えるでしょう。

以下、具体的なメリットを見ていきます。

工事不要で設置が容易

蓄電池の大きな利点の一つは、設置が容易な点です。

一般的な蓄電池であれば、特別な工事を必要とせず、コンセントに接続するだけで使用できます。

これは、テナントに入居している医療機関にとって特に有益です。

建物のオーナーの許可を得ることなく、手軽に停電対策を講じることができるのです。

また、蓄電池は小型化も進んでおり、限られたスペースにも設置しやすくなっています。

診察室や処置室など、必要な場所に柔軟に配置できるため、使い勝手も良いと言えるでしょう。

燃料が不要で長時間の電力供給が可能

蓄電池のもう一つの大きなメリットは、燃料を必要としない点です。

非常用発電機の場合、軽油や重油などの燃料が必要となり、燃料の備蓄や調達が課題となります。

しかし、蓄電池であれば、一度充電しておけば、長時間にわたって電力を供給することができるのです。

災害時には、燃料の調達が困難になることも予想されます。

その点、蓄電池であれば、燃料の確保に悩む必要がなく、安定的な電力供給が可能となります。

また、リチウムイオン電池を使用した蓄電池の場合、コンパクトながら大容量の電力を蓄えられるのも魅力です。

一般的な診療所であれば、1台の蓄電池で数時間から半日程度の電力をまかなうことができます。

以上のように、蓄電池には停電対策として優れたメリットがあります。

工事不要で設置が容易なうえ、燃料が不要で長時間の電力供給が可能なのは、医療機関にとって大きな利点と言えるでしょう。

災害時の医療継続性を高めるためにも、蓄電池の導入を積極的に検討していく必要があります。

医療現場におけるバックアップ対象機器接続イメージ

医療現場では、様々な機器が電気に依存して動いています。

停電時にも優先的に電力を供給する必要があるバックアップ対象機器は、部門や用途によって異なります。

ここでは、蓄電池を活用した際の、各部門におけるバックアップ対象機器の接続イメージを見ていきましょう。

診療室

診療室では、診察や処置に必要な機器のバックアップが重要です。

具体的には、以下のような機器が対象となります。

– 診察台の照明

– 電子カルテシステム用のパソコン

– バイタルサインモニター

– ネブライザー等の吸入器械

– 超音波診断装置

これらの機器に蓄電池から電力を供給することで、停電時にも診療を継続することができるのです。

受付・ナースステーション

受付やナースステーションでは、患者対応や看護業務に必要な機器のバックアップが求められます。

以下のような機器が対象となるでしょう。

– 受付カウンターの照明

– 診療予約システム用のパソコン

– ナースコール設備

– 電子カルテ閲覧用のパソコン

– 処置用ワゴンの照明

これらの機器へ蓄電池から電力を供給することで、停電時にも患者対応や看護業務を滞りなく行えます。

検査室・薬剤部

検査室や薬剤部では、検査機器や調剤機器のバックアップが必要不可欠です。

対象となる機器は以下の通りです。

– 血液検査装置

– 生化学分析装置

– 調剤用パソコン

– 薬剤保冷庫

– 薬剤監査システム

これらの機器に蓄電池から電力を供給することで、停電時にも検査や調剤業務を継続できます。

サーバー室・防災センター

サーバー室や防災センターでは、院内の情報システムや防災設備のバックアップが重要となります。

以下のような機器が対象となるでしょう。

– 電子カルテサーバー

– 院内ネットワーク機器

– 防災監視システム

– 非常用放送設備

– 消防設備制御盤

これらの機器へ蓄電池から電力を供給することで、停電時にも院内の情報システムや防災機能を維持できるのです。

ワクチン・検体保管室

ワクチンや検体の保管室では、適切な温度管理が必要な冷蔵庫や冷凍庫のバックアップが不可欠です。

対象となる機器は以下の通りです。

– ワクチン保管用冷蔵庫

– 検体保管用冷凍庫

– 超低温フリーザー

– 温度監視システム

– 自動ドア

これらの機器に蓄電池から電力を供給することで、停電時にもワクチンや検体を適切に保管することができます。

以上のように、医療現場では部門ごとに様々な機器のバックアップが必要とされています。

蓄電池を活用することで、これらの機器に停電時にも電力を供給し、医療サービスの継続性を確保することができるのです。

非常用電源としての蓄電池の重要性は、今後ますます高まっていくことでしょう。

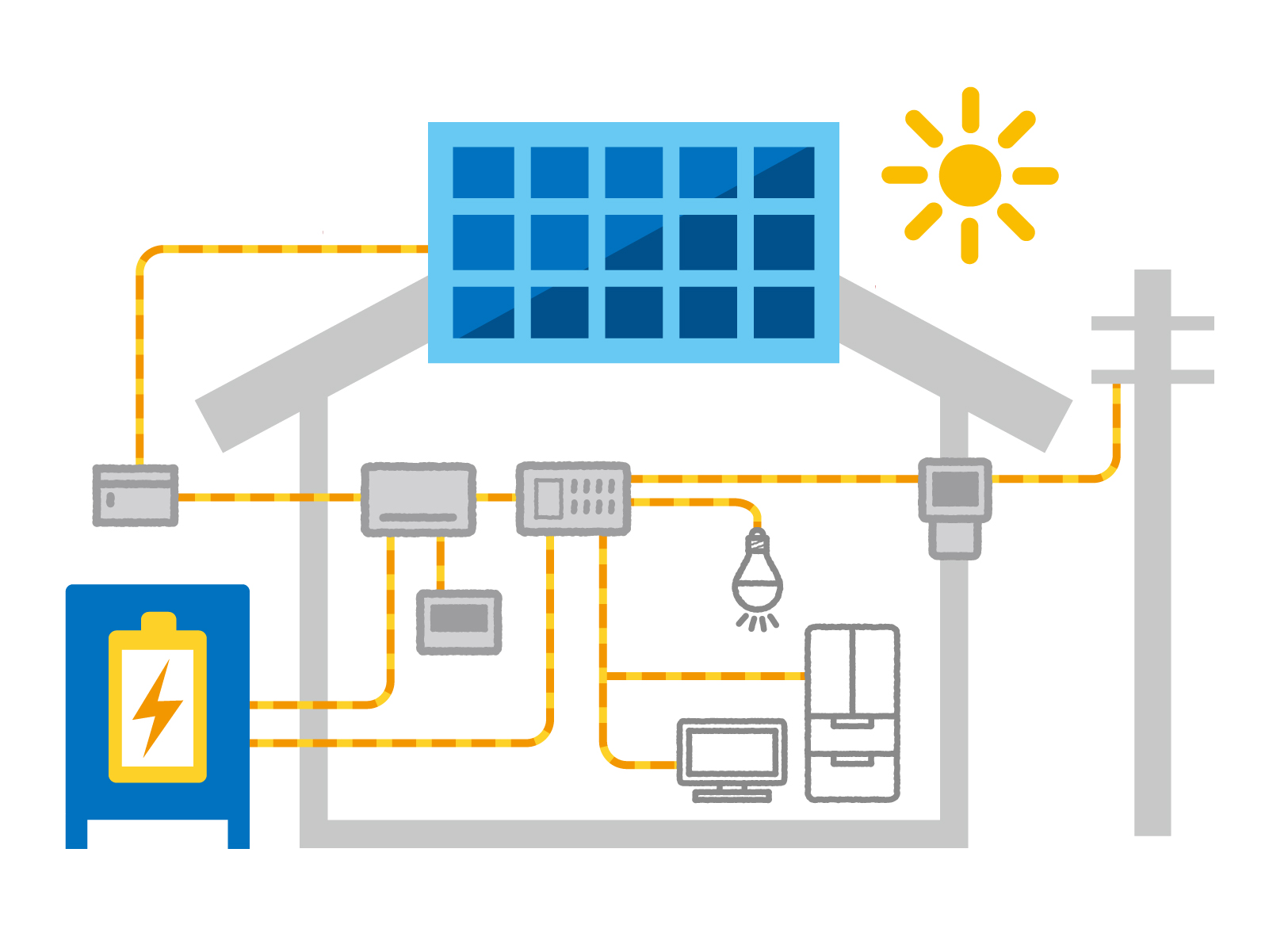

太陽光発電と蓄電池の組み合わせ

医療機関における停電対策として、太陽光発電と蓄電池を組み合わせることも有効な選択肢の一つです。

太陽光発電は、再生可能エネルギーを活用した発電方法であり、環境に優しいだけでなく、ランニングコストも低く抑えられるのが特徴です。

一方、蓄電池は、発電した電力を貯めておくことができるため、停電時の非常用電源として活用できます。

この太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、平時はクリーンな電力を活用しつつ、非常時には安定的な電力供給を確保することができるのです。

以下、より詳しく見ていきましょう。

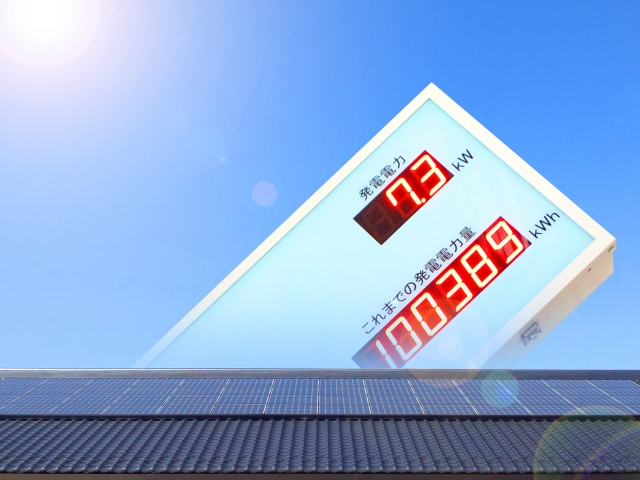

非常時に自家消費し電力を確保

太陽光発電と蓄電池を組み合わせたシステムの最大のメリットは、非常時に自家消費して電力を確保できる点です。

通常、太陽光発電で発電した電力は、余剰分を電力会社に売電します。

しかし、停電時には電力会社からの電力供給が止まるため、売電することができません。

その際、蓄電池に貯めておいた電力を活用することで、院内の重要機器に電力を供給し続けることが可能となるのです。

蓄電池の容量にもよりますが、診療に必要な機器であれば、数時間から半日程度の稼働が見込めます。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、燃料の備蓄が不要となり、長期間の停電にも対応しやすくなるでしょう。

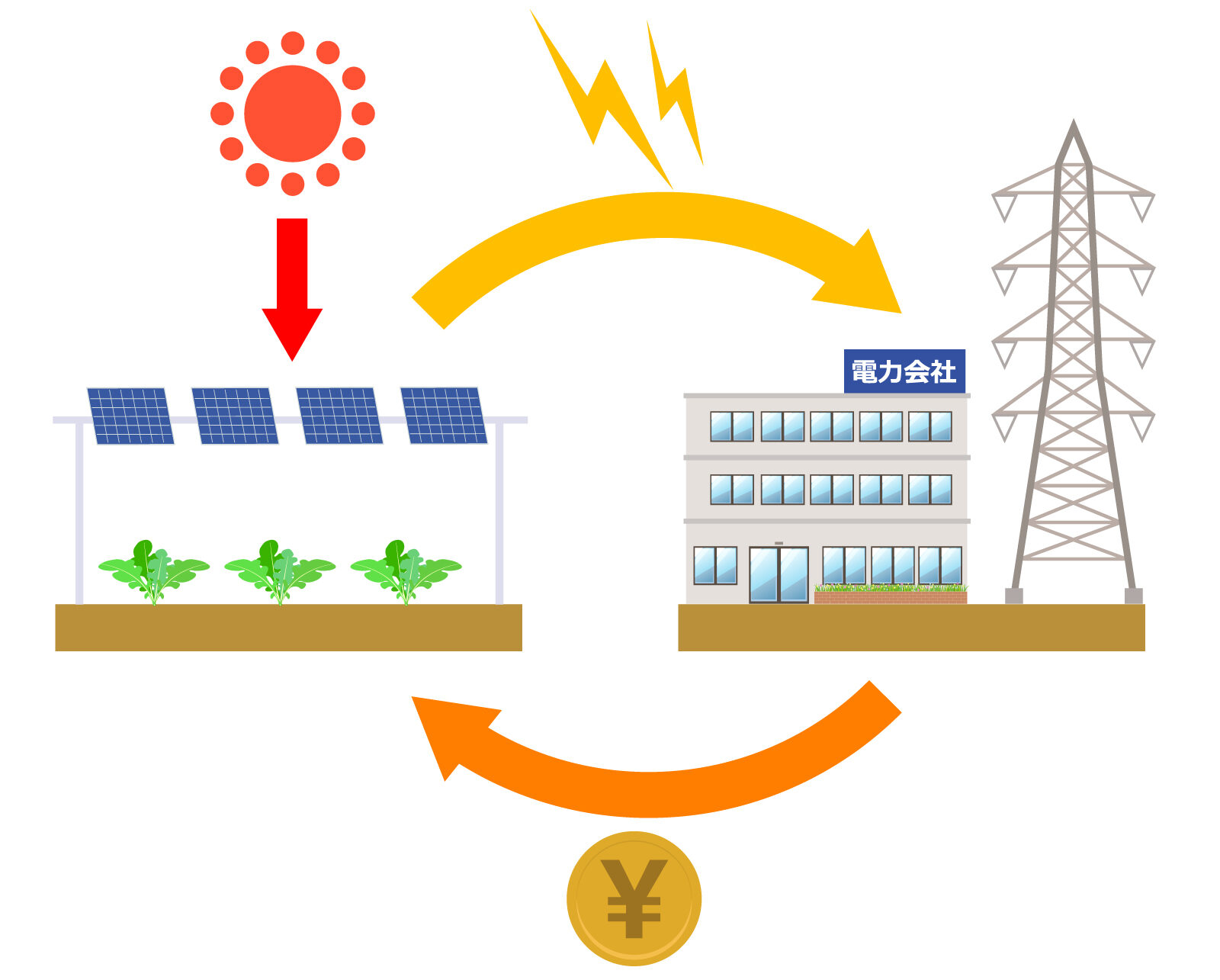

平時は売電により光熱費を削減

太陽光発電と蓄電池の組み合わせは、非常時の電力確保だけでなく、平時のメリットも大きいと言えます。

特に、太陽光発電で発電した電力を売電することで、光熱費を大幅に削減できる点は魅力的です。

医療機関は、一般的に電力消費量が多く、光熱費が経営を圧迫する要因の一つとなっています。

太陽光発電を導入することで、日中の電力需要を自家発電でまかない、余剰分を売電に回すことができます。

これにより、電力会社からの購入量を減らし、光熱費の削減につなげられるのです。

さらに、固定価格買取制度(FIT)を活用することで、売電収入を安定的に得ることも可能です。

平時の光熱費削減と非常時の電力確保を同時に実現できるのが、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたシステムの大きな強みと言えるでしょう。

医療機関においては、環境への配慮と経営効率化の観点からも、太陽光発電と蓄電池の導入を検討する価値は十分にあります。

非常用電源の確保と平時のメリットを両立できる、理想的な電力供給システムの構築が期待できるのです。

医療機関における蓄電池導入の留意点

医療機関において蓄電池を導入する際には、さまざまな点に留意する必要があります。

単に蓄電池を設置すれば良いというわけではなく、適切な容量の選定や機器との接続方法の確認、設置スペースの確保など、事前の準備と検討が不可欠です。

また、導入後のメンテナンス体制を整えておくことも重要なポイントと言えるでしょう。

ここでは、医療機関が蓄電池を導入する際の留意点について、詳しく見ていきます。

必要な蓄電容量の算出

蓄電池を導入する際、まず検討すべきなのが、必要な蓄電容量の算出です。

蓄電容量とは、蓄電池に貯めることができる電力量のことを指します。

この容量が不足していると、停電時に必要な電力を賄えなくなってしまいます。

医療機関では、診療に必要な機器への電力供給が最優先されるべきですが、それ以外にも、空調設備や照明、情報システムなど、停電時にも稼働が求められる機器は数多くあります。

これらの機器の消費電力と必要な稼働時間を洗い出し、合計の電力量を算出することが重要です。

また、将来的な機器の増設や診療体制の変更なども見据えて、ある程度の余裕を持った容量を選定するのが賢明と言えるでしょう。

機器との接続方法の確認

次に確認すべきなのが、蓄電池と各機器との接続方法です。

蓄電池から電力を供給するためには、機器に応じた適切な接続が必要となります。

一般的には、蓄電池からの電力を一旦分電盤に供給し、そこから各機器に配電する方式が採られます。

しかし、医療機器の中には、電源の品質や安定性に特別な要求があるものもあります。

これらの機器に蓄電池から直接電力を供給すると、機器の誤作動や故障につながる恐れがあるのです。

したがって、事前に機器メーカーや専門家に相談し、適切な接続方法を確認しておく必要があります。

場合によっては、専用の電力変換装置や無停電電源装置(UPS)などを併用することも検討すべきでしょう。

設置スペースの確保

蓄電池を導入する際には、設置スペースの確保も重要な検討事項の一つです。

蓄電池は、ある程度のスペースを必要とします。

特に、大容量の蓄電池となると、設置面積も大きくなりがちです。

医療機関、特に病院では、スペースが限られていることも少なくありません。

診療スペースや待合スペース、機材庫など、さまざまな用途で部屋が埋まっている状況では、蓄電池の設置場所の確保が難しくなります。

したがって、導入前に、蓄電池の設置に必要なスペースを確認し、院内のどこに設置するのが最適かを検討しておく必要があります。

屋外に設置スペースを確保できる場合は、屋外設置型の蓄電池を選ぶのも一つの方法です。

ただし、その場合は、風雨や直射日光から蓄電池を保護するための対策も必要となります。

メンテナンス体制の構築

最後に押さえておきたいのが、蓄電池のメンテナンス体制の構築です。

蓄電池は、導入すれば終わりというわけではありません。

定期的なメンテナンスを行うことで、性能を維持し、長期的に使用し続けることができるのです。

具体的には、以下のようなメンテナンスが必要となります。

– 蓄電池の充電状態の確認と補充充電

– 蓄電池の清掃と点検

– 接続部分の緩みや腐食のチェック

– バッテリー液の補充(鉛蓄電池の場合)

– 定期的な動作試験と負荷試験

これらのメンテナンスを適切に行うためには、専門知識を持った担当者を置くか、外部の専門業者に委託するなどの体制作りが欠かせません。

特に、大規模な蓄電池システムともなれば、メンテナンスに必要な作業量も増大します。

担当者任せにせず、組織的にメンテナンス体制を整備していくことが重要と言えるでしょう。

以上のように、医療機関が蓄電池を導入する際には、さまざまな留意点があります。

必要な蓄電容量の算出、機器との接続方法の確認、設置スペースの確保、メンテナンス体制の構築など、事前の入念な検討と準備が求められるのです。

これらの点に十分に留意しつつ、自院に最適な蓄電池システムを選定し、導入を進めていくことが肝要でしょう。

まとめ

本記事では、病院や診療所における停電対策の重要性と、その解決策としての蓄電池の活用について詳しく解説してきました。

医療現場では、人命に関わる緊急事態が発生する可能性があるため、電力供給の安定性が何よりも求められます。

しかし、地震や台風などの自然災害による大規模停電のリスクは年々高まっており、医療機関における防災対応力の強化が喫緊の課題となっているのです。

そうした中、非常用電源として蓄電池を導入することは、非常に有効な選択肢の一つと言えるでしょう。

蓄電池は、工事不要で設置が容易なうえ、燃料を必要とせず、長時間の電力供給が可能です。

診療に必要不可欠な機器への電力供給を確保することで、停電時にも医療サービスを継続することができるのです。

さらに、太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、非常時の電力確保と平時の光熱費削減を同時に実現できるというメリットもあります。

ただし、蓄電池を導入する際には、必要な容量の算出や機器との接続方法の確認、設置スペースの確保、メンテナンス体制の構築など、さまざまな留意点があることも忘れてはいけません。

医療機関の規模や特性に応じて、入念な事前準備と検討が求められるのです。

いざというときに、patient(患者)のlife(命)を守るためには、日頃からの備えが何より大切です。

本記事が、医療機関の関係者の方々にとって、停電対策を考えるうえでの一助となれば幸いです。

非常用電源としての蓄電池の活用を含めた、総合的な防災対応力の強化に取り組んでいきましょう。

医療現場の安全と安心を支えるために、今できることから一歩ずつ前進していくことが肝要なのです。

Contact

お問い合わせ

各自治体で補助金が使えるケースがございますので、

詳しくはお問い合わせください。