お役立ちコラム 2025.02.28

2025年の太陽光発電は元が取れる?設置費用と売電価格を解説

目次

太陽光発電の設置費用と売電価格の推移

太陽光発電の価格相場と主なメーカー

太陽光発電の設置費用は、年々下がる傾向にあります。2012年のFIT制度開始当初と比べると、現在の価格相場は1kWあたり約28万円前後と20万円以上も安くなっています。技術の進歩や量産効果などにより、太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの機器コストが下がったことが主な要因です。

主要な国内メーカーとしては、シャープ、京セラ、パナソニック、長州産業、ネクストエナジーなどが挙げられます。各社とも高効率・高品質な太陽光パネルを製造しており、保証内容も充実しています。海外メーカーではカナディアンソーラーやQセルズなどが有名で、国内メーカーに比べて若干安価な傾向にあります。

太陽光発電の価格を検討する際は、機器の価格だけでなく、施工費用や保証内容なども含めてトータルで比較することが重要です。安さを重視するあまり品質の低い製品を選んでしまうと、故障や発電量の低下などのリスクが高まってしまいます。信頼できるメーカーや施工業者を選ぶことが、長期的な安心につながるでしょう。

FIT制度と売電価格の推移

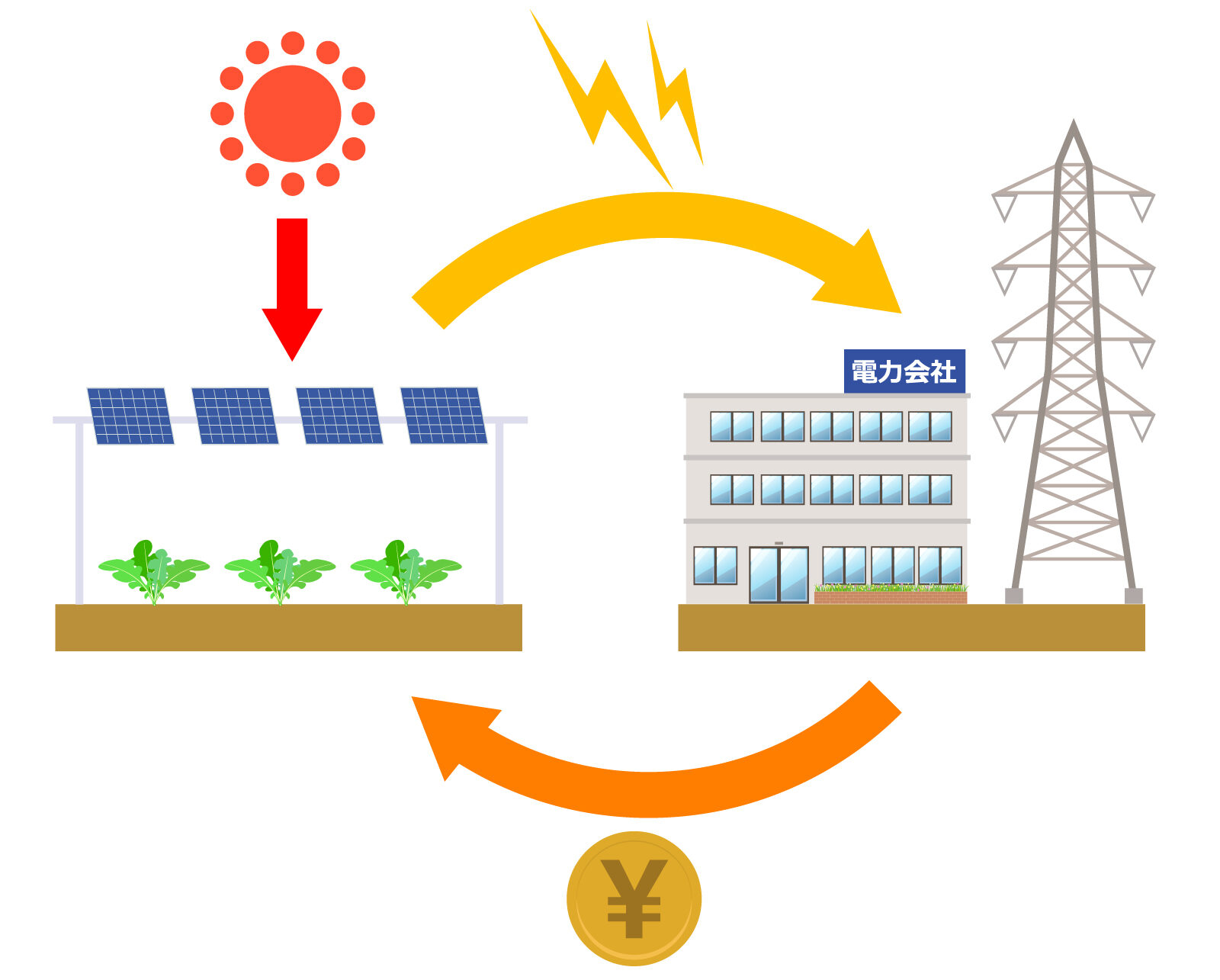

太陽光発電で発電した電気は、FIT制度(固定価格買取制度)により、電力会社が一定期間・一定価格で買い取ることが義務付けられています。

2012年のFIT制度開始当初は1kWhあたり40円以上の買取価格でしたが、その後は徐々に下がり続けています。

| 年度 | 買取価格(税込) |

|---|---|

| 2012年 | 42円/kWh |

| 2013年 | 38円/kWh |

| 2014年 | 37円/kWh |

| 2015年 | 33円/kWh |

| 2016年 | 31円/kWh |

| 2017年 | 28円/kWh |

| 2018年 | 26円/kWh |

| 2019年 | 24円/kWh |

| 2020年 | 21円/kWh |

| 2021年 | 19円/kWh |

| 2022年 | 17円/kWh |

| 2023年 | 16円/kWh |

| 2024年 | 16円/kWh |

| 2025年 | 15円/kWh |

2025年の容量別売電価格

2025年度の住宅用太陽光発電(10kW未満)の売電価格は、1kWhあたり15円と予想されています。

一方、10kW以上50kW未満の場合は10円/kWh、50kW以上の場合は9円/kWhとなる見込みです。

容量が大きいほど買取価格が安くなるのは、規模の経済によりコストが下がるためです。

住宅用の小規模な太陽光発電は、産業用の大規模なものに比べて、設置や維持管理にかかる費用が割高になる傾向にあります。

売電価格が下がる理由

FIT制度における買取価格が年々下がっている主な理由は以下の3つです。

1. 太陽光パネルなどの機器コストの低下

2. 太陽光発電の導入量の増加

3. 国民負担の抑制

技術革新により機器コストが下がり、普及に伴って導入量が増えたことで、太陽光発電にかかるコストは大幅に下がりました。また、FIT制度では買取価格を電気料金に上乗せする形で賄っているため、買取価格が高いほど国民負担が増えてしまいます。そのため、事業者の利潤を確保しつつ、国民負担をできる限り抑えるように買取価格を決定しています。

ただし、売電価格の低下に伴い、太陽光発電の投資回収年数は長期化する傾向にあります。売電収入を目的とするだけでなく、自家消費を組み合わせることで、光熱費削減のメリットを最大化することが重要になってきているのです。

2025年以降も太陽光発電で元が取れる理由

太陽光発電の売電価格は年々下がっていますが、それでも2025年以降も十分に元が取れる理由があります。

ここでは、技術進歩によるパネル効率の向上、エネルギー価格高騰と再エネの重要性、電気料金値上げと太陽光発電の節約効果という3つの観点から解説します。

技術進歩によるパネル効率の向上

太陽光パネルの性能は年々向上しており、発電効率が大幅に上がっています。

10年前は15%程度だった変換効率が、現在では20%を超えるパネルも登場しています。

高効率のパネルを使えば、同じ面積でもより多くの電力を生み出せるようになります。

また、パネルの耐久性も向上しています。

最近のパネルは、30年以上の長期使用に耐えられるように設計されています。

初期投資が少し高くても、長い目で見れば十分に元を取ることができるでしょう。

さらに、パワーコンディショナーなどの周辺機器も高性能化が進んでいます。

システム全体の発電ロスを減らし、効率を高めることで、より多くの電力を得られるようになっています。

エネルギー価格高騰と再エネの重要性

近年、化石燃料の価格が高騰しており、電気料金への影響が懸念されています。

一方で、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの重要性がますます高まっています。

太陽光発電は、クリーンで枯渇の心配がない電源として注目されています。

国や自治体も、再エネ普及に向けた支援策を強化しています。

補助金や税制優遇などにより、太陽光発電の初期費用を抑えられるようになっています。

再エネの普及が進めば、電力の安定供給にも寄与できるでしょう。

化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギーを増やしていくことは、エネルギー安全保障の観点からも重要です。

太陽光発電は、そうした社会的要請に応える有力な選択肢の一つと言えるでしょう。

電気料金値上げと太陽光発電の節約効果

電力会社の料金値上げが相次いでおり、家計への負担が増しています。

太陽光発電は、自家消費する分だけ電気料金を節約できるため、光熱費の削減に大きく貢献します。

発電した電気を無駄なく使えば、電力会社からの購入量を最小限に抑えられます。

再エネ賦課金の増加見通し

再エネ賦課金とは、再生可能エネルギーの普及にかかる費用を電気料金に上乗せして集める制度です。

FIT制度による買取費用の増大に伴い、賦課金は年々増加しています。

2030年頃には 3円~4円/kWh 程度まで上昇するという見通しもあります。

太陽光発電で自家発電すれば、その分だけ賦課金の負担を減らせます。

再エネ賦課金の増加は避けられない流れですが、太陽光発電ユーザーはその影響を受けにくいと言えるでしょう。

蓄電池との組み合わせで更なる節約

太陽光発電と蓄電池を組み合わせれば、さらに大きな節約効果が期待できます。

日中に発電した電気を蓄電池に貯めておけば、夜間に自家消費することができます。

電力会社の高い夜間料金を避けられるので、光熱費の削減につながります。

また、災害時など停電時の電源確保にも役立ちます。

太陽光発電と蓄電池のセットは、「エネルギーの自給自足」を可能にするシステムです。

電力レジリエンスの向上という面でも、大きなメリットがあると言えるでしょう。

太陽光発電の元を取るまでの期間と方法

太陽光発電を導入した際、気になるのが初期費用の回収期間でしょう。

ここでは、太陽光発電の元を取るまでの平均的な年数と、初期費用を回収するための方法について詳しく解説します。

適切な方法を実践することで、無理なく元を取ることができるはずです。

初期費用回収にかかる平均年数

一般的な住宅用太陽光発電システムの初期費用は、1kWあたり約30万円程度と言われています。

仮に4kWのシステムを導入した場合、初期費用は約120万円になります。

この初期費用を回収するには、平均して10年~15年程度かかると言われています。

ただし、この回収期間は自家消費率や売電価格、日照条件などによって変動します。

自家消費率を高めたり、電力会社との協議で有利な売電価格を引き出したりすることで、回収期間を短縮することも可能です。

また、パネルの設置方角や角度を最適化し、できるだけ多くの日射量を確保することも重要です。

日照条件の良い地域や屋根であれば、発電量が増えて回収期間が短くなります。

一方、日陰の多い場所だと発電量が減り、回収期間が長引く可能性があります。

発電電力の自家消費と売電収入

太陽光発電で得られる収入は、大きく分けて「自家消費による電気代の節約」と「余剰電力の売電収入」の2つです。

このうち、自家消費がより大きな経済的メリットをもたらします。

発電した電気を無駄なく自分で使えば、電力会社からの購入量を減らせるからです。

例えば、1kWhあたり30円の電気料金だとすると、1日に10kWh自家消費できれば、1日あたり300円の節約になります。

これを1年間続ければ、年間で約10万円の節約効果があります。

太陽光パネルの耐用年数は20年以上あるので、導入後の20年間で200万円以上の節約が見込めます。

一方、余剰電力の売電収入は、FIT制度によって買取価格が決まっています。

2022年度の住宅用(10kW未満)の買取価格は、1kWhあたり17円です。

仮に年間2,000kWhの余剰電力を売電できたとすると、年間の売電収入は34,000円になります。

自家消費に比べると金額は小さいですが、売電収入も着実に初期費用の回収に寄与します。

補助金の活用と初期費用の抑制

太陽光発電の初期費用を抑える方法の一つが、国や自治体の補助金制度の活用です。

導入時の負担を大幅に軽減できるため、積極的にチェックしておきたいポイントです。

また、複数の施工会社から見積もりを取り、価格競争を促すことも重要です。

自治体の補助金制度

国の補助金制度は残念ながら現在のところ終了していますが、自治体独自の補助金制度は継続しているケースが多いです。

自治体によって補助内容は異なりますが、1kWあたり2万~5万円程度の補助が受けられるところが多いようです。

例えば、東京都では、太陽光発電の設置費用に対して1kWあたり9万円(上限36万円)の補助金が支給されます。

神奈川県横浜市でも、1kWあたり2万円(上限8万円)の補助金制度があります。

自分が住んでいる自治体のホームページなどで、最新の情報を確認してみることをおすすめします。

一括見積りで最安値を探す

補助金と並んで、初期費用を抑える有効な方法が一括見積りです。

大手のオンライン一括見積りサービスを利用すれば、手間をかけずに複数の施工会社から見積もりを集められます。

各社の見積もり金額や提案内容を比較することで、コストパフォーマンスの高い施工会社を選びやすくなります。

また、一括見積りを利用すると、各社による価格競争が起こりやすくなります。

施工会社としても受注を勝ち取りたいので、できる限りの低価格を提示してくるはずです。

1社だけに見積もりを依頼するよりも、10%~20%程度の費用削減が期待できると言われています。

さらに、大手の一括見積りサービスでは、厳しい審査を通過した優良な施工会社のみを紹介してくれます。

施工品質やアフターサービスの心配が少ないので、信頼して業者選びができるでしょう。

太陽光発電の経済性シミュレーション

太陽光発電を導入する際、気になるのがその経済性でしょう。

初期費用はどれくらいかかるのか、いつ頃元が取れるのか、トータルでみてお得なのか。

ここでは、太陽光発電の経済性について、シミュレーションを交えて詳しく解説します。

具体的な数字を見ていくことで、太陽光発電のメリットがより明確になるはずです。

設置費用と売電収入の計算方法

太陽光発電の経済性を計算するためには、まず設置費用と売電収入の計算方法を理解する必要があります。

設置費用は、太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの機器費用と、施工費用の合計です。

1kWあたりの単価は年々下がってきていますが、2022年時点では30万円~35万円程度が相場と言われています。

一方、売電収入は、発電した電力のうち自家消費した分を除いた余剰電力を、電力会社に売ることで得られます。

売電単価はFIT制度によって決められており、2022年度の住宅用(10kW未満)の単価は1kWhあたり17円です。

売電収入は、「余剰電力量(kWh)×売電単価(円/kWh)」で計算できます。

ただし、発電量は日照時間や設置場所、パネルの方角や角度などによって変動するので、正確な収入予測のためには専門家による詳細なシミュレーションが欠かせません。

ここでは、わかりやすさを優先するため、一般的な条件を想定した上で計算を進めていきます。

10年間のトータル収支試算

それでは、具体的なシミュレーションを行ってみましょう。

仮に、4kWの太陽光発電システムを導入したと想定します。

この場合、1kWあたり32万円として計算すると、初期費用は128万円になります。

次に、年間発電量を考えます。

1kWあたりの年間発電量は、全国平均で約1,000kWh程度と言われています。

4kWのシステムなら、年間約4,000kWhの発電が見込めます。

ここから自家消費分を差し引いた余剰電力を、17円/kWhで売電できるわけです。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 初期費用 | 1,280,000円 |

| 年間発電量 | 4,000kWh |

| 年間売電量 (60%) | 2,400kWh |

| 年間売電収入 | 40,800円 |

| 年間自家消費量 (40%) | 1,600kWh |

| 年間電気代節約額 (30円/kWh) | 48,000円 |

| 年間収支 | 88,800円 |

| 10年間収支 | 888,000円 |

| ※売電単価は17円/kWh、電気料金単価は30円/kWhと想定 | |

この試算では、年間の売電収入と電気代節約額の合計が88,800円になります。

単純計算では10年間で888,000円のプラスになる計算です。

初期費用1,280,000円を差し引くと、10年後にはトータルで392,000円の赤字ということになります。

ただし、この試算はあくまでも機器の耐用年数を10年と想定したものです。

実際には、太陽光パネルの寿命は20年以上あるとされています。

機器が長持ちすれば、より長期的なスパンでリターンを得られるでしょう。

節約額と売電収入の合計メリット

先の試算でもわかる通り、太陽光発電の経済的メリットは、売電収入だけでなく電気代の節約額も大きいのが特徴です。

自家消費できる電力が多ければ多いほど、光熱費の削減につながります。

昼間に電気をよく使う家庭ほど、太陽光発電の恩恵を受けやすいと言えるでしょう。

仮に、自家消費率を60%まで高められたとすると、年間の電気代節約額は48,000円から72,000円まで増えます。

これに売電収入を合わせると、年間の収支は100,800円まで改善します。

10年間のトータルでも、初期投資を上回る収益を得られる可能性が出てきます。

光熱費の高騰が続く昨今、太陽光発電のメリットはますます大きくなっています。

電気代の節約と売電収入によって、長期的にみればトータルでお得になるケースが多いのです。

お得な金額を増やす方法

シミュレーション結果をみると、太陽光発電をより経済的なものにするためには、いくつかの工夫が有効だとわかります。

具体的には、以下のような取り組みが考えられます。

【太陽光発電の収支改善策】

– 初期費用を抑えるため、補助金を活用する

– 自家消費率を高めるため、電気の使い方を工夫する

– 売電収入を増やすため、最適な設置条件を選ぶ

– 固定買取期間後の売電価格低下に備え、蓄電池を導入する

これらの対策を適切に組み合わせることで、太陽光発電の経済性をさらに高められるはずです。

専門家に相談しながら、自分の家庭に合ったベストな方法を選んでいきましょう。

太陽光発電は初期投資こそ大きいですが、長く使えば使うほどお得になる設備投資です。

しっかりとシミュレーションを行い、太陽光発電のメリットを最大限に活かすことをおすすめします。

2025年からの太陽光発電義務化とメリット

2025年から、新築住宅を対象に太陽光発電の設置が義務化されます。

この法改正によって、多くの家庭で太陽光発電が当たり前になっていくことでしょう。

環境負荷の低減だけでなく、光熱費の節約にもつながる太陽光発電。

義務化をきっかけに、そのメリットがより多くの人に実感されるようになるはずです。

小屋根でも設置可能に

これまで、太陽光パネルの設置には一定の屋根面積が必要とされてきました。

しかし、義務化に合わせて、狭小屋根向けのコンパクトなパネルの開発も進んでいます。

株式会社KUNITOMOの「Roofit」シリーズなど、大屋根と同等の発電性能を持つ小型パネルも登場しました。

つまり、これからは屋根の大小にかかわらず、ほとんどの住宅で太陽光発電を導入できるようになるのです。

もちろん、設置可能な枚数には限りがあるため、発電量は屋根面積に応じて変わってきます。

とはいえ、コンパクトな屋根でも、一定の発電と節約は十分見込めるでしょう。

FIT終了の影響は限定的

2025年には、FIT制度(固定価格買取制度)が終了します。

これにより、余剰電力の売電価格が下がるため、太陽光発電の経済的メリットが薄れるのでは?と心配する声もあります。

しかし、FIT終了の影響は限定的と考えられます。

そもそも、近年の売電価格の下落により、新規導入者の多くは自家消費を念頭に置いた発電を志向しています。

売電収入よりも、発電した電力を自分で使うことで得られる光熱費削減効果を重視する傾向にあるのです。

確かに、FIT終了後は売電価格が2倍~3倍程度下がる見通しです。

しかし、発電コストの低下や蓄電システムの普及により、太陽光発電の投資回収年数はむしろ短くなると予測されています。

経済産業省の試算では、2030年時点で8年~9年程度まで短縮する見込みです。

電気代削減と売電収入の魅力

太陽光発電の最大のメリットは、何と言っても光熱費の節約です。

自宅で発電した電気を使えば、その分電力会社から買う電気が減らせます。

昼間の日照時間が長い地域なら、月々の電気代を3割~5割程度カットできると言われています。

もちろん、余った電気を売って収入を得るチャンスもあります。

FIT終了後も、30円/kWh程度で売電できる事業者向けプランの登場が予想されているのです。

発電した電気を無駄にせず、効率よく活用することで、売電収入をさらに増やせるかもしれません。

| 世帯人数 | 月間削減額(円) | 年間削減額(円) | 年間売電収入(円) |

|---|---|---|---|

| 2人 | 5,000~8,000 | 60,000~96,000 | 20,000~30,000 |

| 3人 | 7,000~10,000 | 84,000~120,000 | 25,000~35,000 |

| 4人 | 9,000~12,000 | 108,000~144,000 | 30,000~40,000 |

| ※諸条件により変動します | |||

もちろん、これらの数字はあくまで目安です。

日照条件や使用電力量、発電システムの性能などによって、削減額も売電収入も大きく変わります。

それでも、光熱費の節約と売電収入の両面から、太陽光発電のメリットを享受できるのは間違いありません。

2025年の義務化を機に、ぜひ太陽光発電の導入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

長期的な視点に立てば、それが家計にもプラスに働く賢明な選択になるはずです。

太陽光発電の普及が、私たちの暮らしと地球環境の両方を豊かにしてくれることを願っています。

まとめ

2025年以降も、太陽光発電で投資を回収できる見通しは明るいと言えるでしょう。

初期費用を補助金や太陽光ローンで抑え、自家消費を増やせば、回収期間は10年を切ることも可能です。

電気代高騰や災害対策としてのメリットも大きいので、ぜひ太陽光発電の導入を前向きに検討してみてください。

太陽光パネルや周辺機器の技術の進歩により、今が太陽光発電を始めるベストタイミングかもしれません。

太陽光発電は、長期的に見れば電気代の節約になるだけでなく、環境にも優しいクリーンなエネルギーです。

また、災害時の非常用電源としても活躍するので、防災対策の一環としても有効でしょう。

初期費用の高さに不安を感じる方もいるかもしれませんが、補助金制度や太陽光ローンをうまく活用すれば、負担を大幅に軽減できます。

自家消費を中心に据えることで、売電価格の低下の影響を最小限に抑えることもできるでしょう。

太陽光発電のメリットを最大限に活かすためには、日当たりの良い屋根への設置や、適切な容量のパネル選びなども重要です。

設置にあたっては、複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなくアフターサービスの内容なども比較検討することをおすすめします。

2025年からは、一部の新築住宅で太陽光パネルの設置が義務化されるなど、太陽光発電を取り巻く環境はさらに追い風が吹いています。

この機会に、太陽光発電の導入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

きっと、電気代の節約や環境貢献、防災対策など、さまざまな面でメリットを実感できるはずです。

Contact

お問い合わせ

各自治体で補助金が使えるケースがございますので、

詳しくはお問い合わせください。