お役立ちコラム 2025.11.10

太陽光で給湯革命!太陽熱温水器の選び方と活用法

毎月の光熱費、特に給湯にかかる電気代やガス代が気になっていませんか?

実は、日本の一般家庭におけるエネルギー消費の約3割が給湯に使われているというデータがあります。

この給湯コストを大幅に削減できる方法として、いま改めて注目を集めているのが「太陽熱温水器」です。

太陽熱温水器は、太陽の熱エネルギーを直接利用してお湯を沸かすシステムで、電気やガスをほとんど使わずに温水を作ることができます。

一見すると太陽光発電と似ているように感じるかもしれませんが、両者はまったく異なる仕組みです。

太陽光発電が太陽の光を電気に変換するのに対し、太陽熱温水器は太陽の熱を直接お湯に変えるため、エネルギー変換効率が非常に高いという特徴があります。

近年の電気代高騰や環境意識の高まりを背景に、初期投資を抑えながら長期的に光熱費を削減したいと考える方々から、再び熱い視線が注がれています。

しかし、導入を検討するにあたっては、仕組みや種類、メリットだけでなく、デメリットや注意点もしっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、太陽熱温水器の基礎知識から選び方、活用法、さらには導入時の注意点まで、あなたが知っておくべき情報を網羅的にお届けします。

光熱費削減と環境貢献を両立させたい方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

太陽熱温水器とは何か?

仕組みと種類を理解しよう

太陽熱温水器は、太陽から降り注ぐ熱エネルギーを集めて水を温めるという、シンプルながら効率的なシステムです。

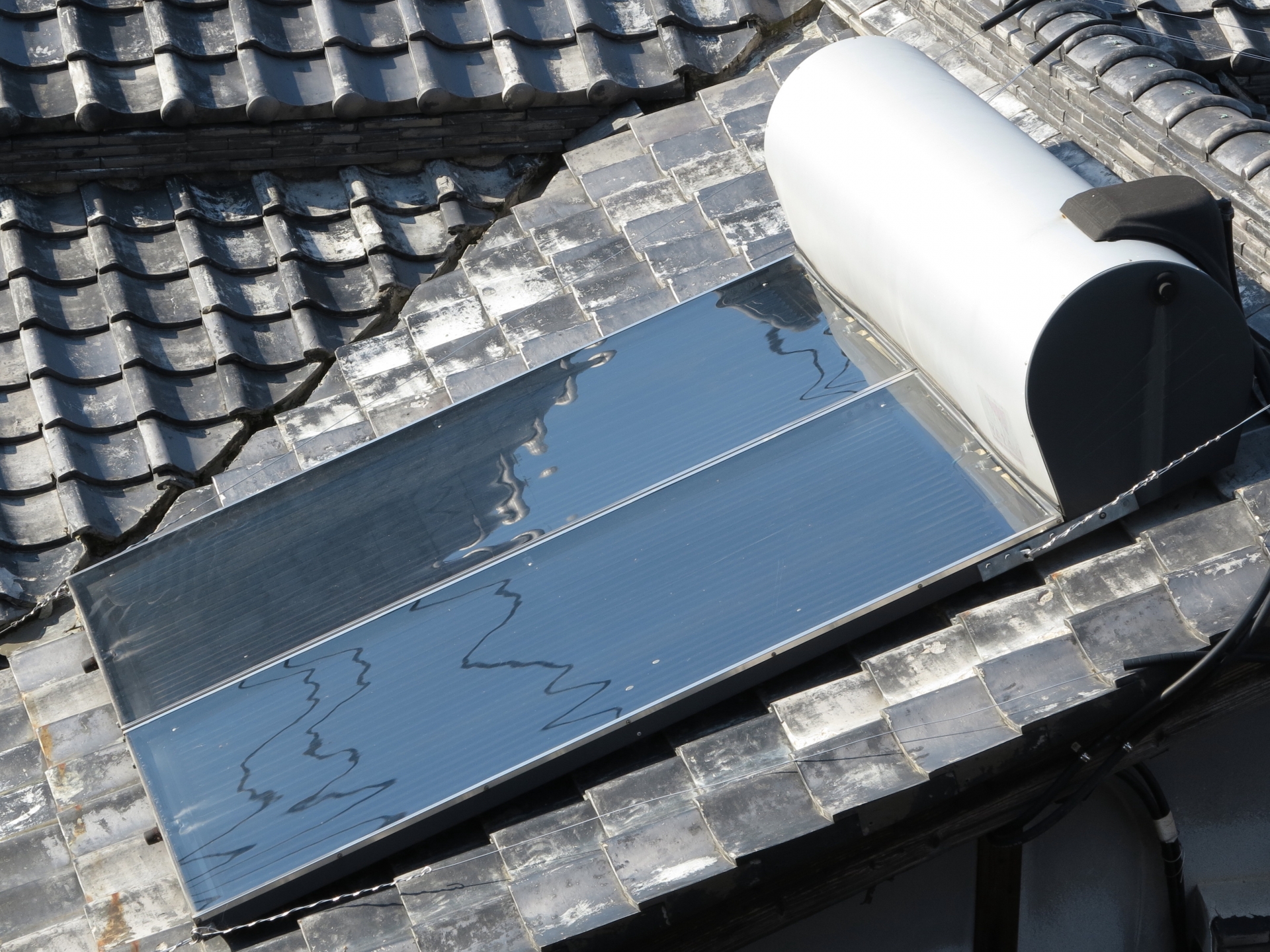

その基本的な仕組みは、屋根などに設置した集熱器で太陽熱を吸収し、その熱を水に伝えて温水を作り出すというものです。

まず理解しておきたいのが、太陽熱温水器には大きく分けて**「自然循環型」と「強制循環型」の2つのタイプ**が存在するという点です。

自然循環型は、最もシンプルな構造を持つタイプで、温められた水が自然に上昇する性質を利用しています。

集熱器で温められた水は密度が軽くなって上昇し、貯湯タンクに集まる一方、冷たい水は下降して集熱器に戻るという循環が自然に起こります。

このタイプの最大の利点は、ポンプなどの動力を必要としないため、電気代が一切かからず、故障のリスクも低いという点です。

一般的には、集熱器と貯湯タンクが一体になった「一体型」として屋根の上に設置されることが多く、比較的安価で導入できます。

一方、強制循環型は、ポンプを使って強制的に水を循環させるタイプです。

このシステムでは、集熱器と貯湯タンクを別々の場所に設置することができるため、貯湯タンクを屋内や地上に置けるという設置の自由度があります。

温度センサーとコントローラーが集熱器の温度を監視し、設定温度に達するとポンプが作動して温水を貯湯タンクに送り込みます。

自然循環型よりも集熱効率が高く、大量の温水を安定的に供給できるという特徴があります。

また、太陽熱温水器の集熱方式にも種類があり、**「平板型」と「真空管型」**が代表的です。

平板型は、黒く塗装された金属板の下に水路を配置したシンプルな構造で、製造コストが安く、メンテナンスもしやすいというメリットがあります。

ただし、外気温の影響を受けやすいため、冬場や曇天時には集熱効率が低下する傾向があります。

真空管型は、二重ガラス管の間を真空にすることで断熱性能を高めた集熱器です。

外気温が低い環境でも高い集熱効率を維持できるため、寒冷地や年間を通じて安定した性能を求める場合に適しています。

ただし、平板型と比べて初期費用が高く、ガラス管が破損するリスクもあるため、設置環境を慎重に検討する必要があります。

さらに近年では、「ソーラーシステム」と呼ばれる、太陽熱を暖房や床暖房にも利用できる高機能なシステムも登場しています。

このタイプは給湯だけでなく、冬場の暖房にも太陽熱を活用できるため、年間を通じた光熱費削減効果が大きいという特徴があります。

|

種類 |

仕組み |

メリット |

デメリット |

|

自然循環型 |

温度差による自然な水の循環 |

電気不要、シンプル、安価 |

設置場所の制約、冬場の凍結リスク |

|

強制循環型 |

ポンプで強制循環 |

設置自由度高い、効率的 |

ポンプの電気代、故障リスク |

|

平板型集熱器 |

金属板で太陽熱を吸収 |

安価、メンテナンス容易 |

冬場の効率低下 |

|

真空管型集熱器 |

真空断熱で熱損失を防止 |

高効率、寒冷地対応 |

高価、破損リスク |

これらの種類の中から、あなたの住宅環境、予算、求める性能に最適なタイプを選ぶことが、太陽熱温水器導入成功の第一歩となります。

各タイプの特性を理解することで、後悔のない選択ができるでしょう。

一般的な設置形態と設置条件

太陽熱温水器を効果的に活用するためには、適切な設置場所と設置条件を満たすことが不可欠です。

一般的に、太陽熱温水器の集熱器は屋根の上に設置するケースが最も多く見られます。

これは、屋根が太陽光を遮るものがなく、1日を通じて最も長時間日射を受けられる場所だからです。

屋根への設置では、集熱器の向きと角度が非常に重要な要素となります。

日本国内では、真南に面した屋根で、傾斜角が30度前後の場合に最も高い集熱効率が得られることが知られています。

ただし、真南から東西に30度程度ずれていても、集熱量は約95%程度を維持できるため、必ずしも完璧な南向きでなくても十分な効果が期待できます。

屋根以外の設置場所としては、地上設置や壁面設置という選択肢もあります。

地上設置は、屋根の強度に不安がある場合や、屋根の向きが適していない場合に有効な方法です。

庭や駐車場スペースに専用の架台を設置して集熱器を配置することで、最適な角度と向きを自由に調整できるというメリットがあります。

壁面設置は、南向きの壁面を有効活用できる場合に検討される方法で、特に強制循環型システムとの相性が良いとされています。

設置条件として最も重要なのは、十分な日照時間が確保できることです。

周囲に高い建物や樹木があり、集熱器に影ができてしまう環境では、期待した集熱効果が得られません。

一般的には、1日に最低でも4時間から5時間以上の直射日光が当たる環境が望ましいとされています。

特に冬場の太陽高度が低い時期でも、午前10時から午後2時までの時間帯に日射が確保できるかどうかが重要な判断基準となります。

また、屋根の強度と構造も重要な設置条件です。

自然循環型の一体型太陽熱温水器は、集熱器と貯湯タンクを合わせると100キログラムから200キログラム程度の重量になります。

さらに満水時には水の重量も加わるため、屋根がこの荷重に耐えられる構造であることを事前に確認する必要があります。

古い住宅や木造住宅の場合は、構造計算や補強工事が必要になるケースもあります。

配管や給水設備との接続も、設置条件として考慮すべき点です。

太陽熱温水器で作った温水を既存の給湯システムに接続する場合、配管工事の難易度や費用が設置場所によって大きく変わります。

集熱器から給湯場所までの距離が長すぎると、配管途中での熱損失が大きくなり、システム全体の効率が低下する可能性があります。

寒冷地での設置では、凍結対策が非常に重要な条件となります。

冬場に配管内の水が凍結すると、配管破裂などの深刻なトラブルにつながります。

寒冷地用の太陽熱温水器では、不凍液を使用したり、自動水抜き機能を備えたシステムを選択する必要があります。

あるいは、夜間や気温が低下する時期には、温水を室内の貯湯タンクに移動させる強制循環型システムが適しています。

- 最適な設置方向は真南、東西30度以内のずれなら効率約95%維持

- 集熱器の傾斜角は30度前後が理想的

- 1日4時間から5時間以上の直射日光が必要

- 屋根の強度は満水時の総重量に耐えられることを確認

- 給湯場所までの配管距離が短いほど効率的

- 寒冷地では凍結対策が必須

さらに、メンテナンスのしやすさも設置条件として考慮すべき要素です。

定期的な点検や清掃のために、集熱器に安全にアクセスできる設置場所を選ぶことが、長期的な運用において重要となります。

これらの設置条件を総合的に評価し、あなたの住宅環境に最適な設置方法を選択することが、太陽熱温水器の性能を最大限に引き出すカギとなります。

専門業者に現地調査を依頼し、プロの目で設置適性を判断してもらうことをお勧めします。

導入するメリットと活用のポイント

光熱費削減・環境へのメリット

太陽熱温水器の最大の魅力は、なんといっても大幅な光熱費削減効果にあります。

一般的な4人家族の家庭では、給湯にかかる年間エネルギーコストが電気温水器で約10万円、ガス給湯器で約6万円から8万円程度と言われています。

太陽熱温水器を導入することで、この給湯コストを50%から70%程度削減できるというデータが報告されています。

具体的には、年間で3万円から7万円程度の光熱費削減が期待できることになり、10年間で30万円から70万円もの節約につながる計算です。

特に、日照条件の良い地域や、家族人数が多くお湯の使用量が多い家庭ほど、削減効果が顕著に現れます。

太陽熱温水器の集熱効率は、太陽光発電の変換効率が15%から20%程度であるのに対し、40%から60%以上という高い数値を示します。

これは、太陽の熱を直接お湯に変換するため、エネルギー変換のロスが少ないことが理由です。

晴天時には、60度から80度の温水を安定的に作り出すことができ、そのまま入浴や洗面、食器洗いなどに利用できます。

曇天や雨天時でも、完全に役立たないわけではありません。

直射日光がなくても、散乱光や外気の熱を利用して30度から40度程度の温水を作ることができます。

この温度でも、既存の給湯器で追い焚きする場合と比べて、加熱に必要なエネルギーを大幅に削減できるというメリットがあります。

環境面でのメリットも見逃せません。

太陽熱温水器は、化石燃料を使わずに温水を作るため、CO2排出量を大幅に削減できる環境にやさしいシステムです。

標準的な家庭用太陽熱温水器の場合、年間で約1トンから1.5トンのCO2排出削減に貢献できるとされています。

これは、杉の木が1年間に吸収するCO2量に換算すると、約70本から100本分に相当する環境貢献度です。

さらに、再生可能エネルギーである太陽熱を利用することで、エネルギー自給率の向上にも寄与します。

日本のエネルギー自給率は約12%と低く、化石燃料の多くを輸入に頼っている現状があります。

太陽熱温水器の普及は、国全体のエネルギーセキュリティ向上にもつながる意義深い選択と言えるでしょう。

電力需給の面でも、太陽熱温水器は重要な役割を果たします。

特に夏場の電力ピーク時に、エアコンと並んで電力消費が大きい電気温水器の負荷を軽減できることは、電力系統全体の安定化に貢献します。

|

項目 |

削減効果・メリット |

|

年間光熱費削減額 |

3万円から7万円程度(条件により変動) |

|

CO2削減量 |

年間約1トンから1.5トン |

|

集熱効率 |

40%から60%以上(太陽光発電の2倍から3倍) |

|

環境貢献度 |

杉の木70本から100本分のCO2吸収に相当 |

|

10年間の累計削減額 |

30万円から70万円 |

太陽熱温水器は、経済的メリットと環境的メリットを同時に実現できる数少ないシステムの1つです。

光熱費を削減しながら地球環境保護にも貢献できるという点で、持続可能な社会づくりに参加する実践的な方法と言えます。

導入を検討する際には、これらのメリットを総合的に評価し、長期的な視点で投資効果を判断することが重要です。

導入時のポイント・補助金・メンテナンス

太陽熱温水器を導入する際には、システム選定から設置業者の選択まで、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

まず最も重要なのは、あなたの家庭の給湯需要に合った容量のシステムを選ぶことです。

一般的に、1人当たり1日の給湯量は約150リットルから200リットルとされており、4人家族なら600リットルから800リットル程度の貯湯容量が目安となります。

容量が小さすぎると必要な温水量が確保できず、大きすぎると初期費用が無駄になるため、家族構成と生活スタイルに応じた適切なサイズ選びが成功の鍵です。

設置業者の選定も非常に重要なポイントです。

太陽熱温水器の設置には、屋根工事、配管工事、電気工事など複数の専門技術が必要となります。

実績豊富で信頼できる業者を選ぶためには、複数社から見積もりを取り、工事内容、保証期間、アフターサービスの内容を比較検討することが大切です。

特に、設置後10年から15年の長期保証があるかどうかは、重要な判断材料となります。

導入費用を抑える方法として、国や地方自治体の補助金制度を活用することができます。

国の補助金制度は年度や政策によって変動しますが、再生可能エネルギー設備導入への支援は継続的に行われています。

地方自治体によっては、導入費用の10%から30%程度を補助する制度を設けているところもあります。

たとえば、一部の自治体では太陽熱温水器の導入に対して5万円から15万円程度の補助金が支給されるケースがあります。

補助金の申請には、事前の申請手続きや指定された機器の使用が条件となることが多いため、導入前に必ず自治体の担当窓口に確認することが重要です。

また、国の省エネリフォーム減税制度を利用できる場合もあり、所得税の控除や固定資産税の減免措置を受けられる可能性があります。

メンテナンスについても、導入前に理解しておくべき重要なポイントです。

太陽熱温水器は基本的にメンテナンスフリーに近いシステムですが、最適な性能を維持するためには定期的な点検が推奨されます。

年に1回から2回程度、集熱器表面の汚れやホコリの清掃を行うことで、集熱効率の低下を防ぐことができます。

集熱器表面に汚れが蓄積すると、太陽光の吸収率が低下し、性能が10%から20%程度低下する可能性があります。

配管の点検も重要なメンテナンス項目です。

特に自然循環型システムでは、配管内のスケール(水垢)の蓄積や腐食が性能低下の原因となることがあります。

5年から10年に1度程度、専門業者による配管洗浄や点検を受けることで、システムの寿命を延ばし、効率を維持することができます。

寒冷地では、冬季の凍結対策として水抜き作業が必要になる場合があります。

自動水抜き機能付きのシステムでない場合は、気温が氷点下になる前に手動で水抜きを行う必要があります。

この作業を怠ると、配管破裂などの深刻なトラブルにつながるため、寒冷地での運用では特に注意が必要です。

- 家族構成に合わせた適切な貯湯容量の選定(1人当たり150リットルから200リットルが目安)

- 実績豊富で長期保証のある設置業者を選ぶ

- 国や自治体の補助金制度を必ず確認し活用する

- 年1回から2回の集熱器清掃で効率維持

- 5年から10年ごとに専門業者による配管点検を実施

- 寒冷地では冬季前の水抜き作業を忘れずに

強制循環型システムでは、ポンプやコントローラーなどの電気部品の点検も必要です。

これらの部品の寿命は一般的に10年から15年程度とされており、定期的な動作確認と必要に応じた部品交換が、長期的な安定運用のカギとなります。

メーカーによっては、定期点検サービスや延長保証プランを提供しているところもあります。

これらのサービスを利用することで、専門知識がなくても適切なメンテナンスを受けられ、突然の故障による修理費用のリスクを軽減できます。

導入時にこれらのポイントをしっかりと押さえ、適切な選定とメンテナンスを行うことで、太陽熱温水器は20年から30年という長期間にわたって安定した性能を発揮してくれます。

初期投資をしっかりと回収し、長期的な光熱費削減効果を最大化するためにも、これらの導入ポイントを十分に理解しておきましょう。

導入にあたっての注意点・デメリット

性能低下のリスク・設置制限

太陽熱温水器には多くのメリットがある一方で、導入前に必ず理解しておくべきデメリットや制約も存在します。

最も大きな課題は、天候に左右される性能の不安定さです。

晴天時には高温の温水を安定的に供給できますが、曇天や雨天が続くと集熱量が大幅に低下します。

特に梅雨時期や冬季の日照時間が短い時期には、必要な温水量を確保できない日が続く可能性があります。

このため、太陽熱温水器だけで給湯を完全にまかなうことは現実的ではなく、既存の給湯器との併用が前提となります。

季節による性能差も大きな課題です。

夏季には過剰なほど高温の温水が得られる一方、冬季には集熱量が不足しがちです。

太陽高度が低く日照時間も短い冬季には、集熱効率が夏季の50%から60%程度まで低下することも珍しくありません。

結果として、冬季には既存の給湯器への依存度が高まり、年間を通じた光熱費削減効果が想定より小さくなるケースもあります。

設置場所の制約も重要な検討事項です。

太陽熱温水器は、日当たりの良い広い屋根面積を必要とします。

一般的な住宅用システムでは、集熱器だけで3平方メートルから6平方メートル程度のスペースが必要となります。

屋根の形状が複雑であったり、周囲に高い建物や樹木がある環境では、十分な設置スペースや日照条件を確保できない場合があります。

特に都市部の住宅密集地では、隣家の影響で日照時間が限られるケースが多く見られます。

午前中だけ、あるいは午後だけしか日が当たらない場合、期待した集熱効果が得られず、投資回収が難しくなる可能性があります。

屋根の強度や構造による制限も見逃せません。

自然循環型の一体型システムは、満水時に200キログラムから300キログラムの重量になります。

古い木造住宅や、軽量鉄骨造の住宅では、屋根がこの荷重に耐えられないケースがあります。

構造補強が必要な場合、その費用が予想以上に高額になり、導入のハードルが上がることになります。

積雪地域では、雪の重みがさらに加わるため、より慎重な構造検討が必要です。

美観の問題も、特に住宅デザインにこだわる方にとっては重要な検討事項となります。

太陽熱温水器は、屋根の上に大きな設備が目立つ形で設置されるため、住宅の外観を大きく変えてしまいます。

近年の住宅はデザイン性を重視する傾向が強く、シンプルな屋根のラインを好む方には受け入れがたい場合があります。

また、住宅地によっては景観条例や建築協定により、屋根上設備の設置が制限される地域も存在します。

性能劣化のリスクも理解しておく必要があります。

集熱器の表面は、長期間にわたって紫外線や風雨にさらされるため、経年劣化により集熱効率が徐々に低下します。

一般的に、設置後10年から15年で集熱効率が初期性能の80%から90%程度まで低下するとされています。

配管の腐食や貯湯タンクの劣化も、長期使用における課題です。

|

デメリット項目 |

具体的な影響 |

|

天候依存性 |

曇天・雨天時は性能が大幅低下 |

|

季節変動 |

冬季の集熱効率は夏季の50%から60%程度 |

|

設置スペース |

3平方メートルから6平方メートルの屋根面積が必要 |

|

重量負荷 |

満水時200キログラムから300キログラム |

|

経年劣化 |

10年から15年で効率が80%から90%に低下 |

|

美観への影響 |

屋根上に大型設備が目立つ |

寒冷地特有のリスクとして、凍結による配管破損の問題があります。

適切な凍結対策を講じていない場合、冬季に配管内の水が凍結し、配管が破裂する重大なトラブルにつながります。

修理には高額な費用がかかり、場合によってはシステム全体の交換が必要になることもあります。

台風や強風による被害リスクも考慮が必要です。

屋根上に設置された集熱器は、強風にさらされる環境にあります。

固定が不十分な場合、台風などで集熱器が飛散し、自宅や近隣に損害を与える可能性があります。

このため、設置時には十分な強度の架台と固定方法を選択し、定期的に固定状態を点検することが重要です。

これらの性能低下リスクや設置制限を十分に理解した上で、あなたの住宅環境で実際に効果的な運用が可能かどうかを慎重に判断することが、後悔しない導入のために不可欠です。

初期費用・回収期間・他システムとの比較

太陽熱温水器の導入を検討する上で、初期費用と投資回収期間の現実的な見積もりは最も重要な判断材料となります。

システムの種類や規模によって初期費用は大きく異なりますが、一般的な家庭用の場合、30万円から100万円程度の投資が必要となります。

最もシンプルな自然循環型の一体型システムでは、機器代と設置工事費を合わせて30万円から50万円程度が相場です。

一方、強制循環型や真空管式などの高性能システムでは、60万円から100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

この初期費用には、機器本体だけでなく、屋根工事費、配管工事費、電気工事費、既存給湯器との接続費用などが含まれます。

特に屋根の補強が必要な場合や、配管経路が複雑な場合には、追加で10万円から30万円程度のコストが発生する可能性があります。

投資回収期間を計算する際には、年間の光熱費削減額を現実的に見積もる必要があります。

理想的な条件下では年間5万円から7万円の削減が可能ですが、日照条件や使用パターンによって実際の削減額は大きく変動します。

たとえば、初期費用が50万円で年間削減額が5万円の場合、単純計算では10年で初期投資を回収できることになります。

しかし、この計算にはメンテナンス費用や部品交換費用が含まれていない点に注意が必要です。

定期的な点検や清掃、10年から15年後のポンプやコントローラーの交換などを考慮すると、実質的な回収期間は12年から15年程度と見るのが現実的です。

他の給湯システムとの比較も重要な検討材料です。

**エコキュート(ヒートポンプ式電気温水器)**は、初期費用が40万円から80万円程度で、太陽熱温水器と同等かやや高めです。

エコキュートは天候に左右されず安定した給湯が可能で、年間の電気代は2万円から3万円程度と非常に経済的です。

ただし、電気料金の変動リスクがあり、将来的な電気代上昇の影響を受けやすいという側面があります。

**エコジョーズ(高効率ガス給湯器)**は、初期費用が15万円から30万円程度と比較的安価です。

ランニングコストは年間4万円から6万円程度で、太陽熱温水器よりは高いものの、設置の自由度が高く、安定した給湯性能が得られます。

また、設置スペースも小さく、都市部の住宅でも導入しやすいというメリットがあります。

太陽光発電システムとの比較も興味深いポイントです。

太陽光発電の初期費用は、一般的な住宅用システムで100万円から200万円程度と、太陽熱温水器より高額です。

しかし、発電した電気は給湯だけでなく、家全体の電力として利用できる汎用性の高さがあります。

また、余剰電力を売電できるため、収益性の面では太陽光発電の方が有利なケースも多くあります。

近年では、太陽光発電と太陽熱温水器を**組み合わせて導入する「ハイブリッドシステム」**という選択肢も注目されています。

このシステムでは、電気は太陽光発電でまかない、給湯は太陽熱温水器で行うことで、エネルギー自給率を最大限に高めることができます。

ただし、初期費用は両システムの合計となるため、150万円から250万円程度の大きな投資が必要となります。

- 自然循環型システム:30万円から50万円

- 強制循環型システム:60万円から100万円

- エコキュート:40万円から80万円

- エコジョーズ:15万円から30万円

- 太陽光発電:100万円から200万円

- 太陽熱温水器の回収期間:12年から15年程度(メンテナンス費用込み)

投資判断において重要なのは、システムの寿命と長期的な視点です。

太陽熱温水器の耐用年数は、適切なメンテナンスを行えば20年から30年程度とされています。

これは、エコキュートの寿命が10年から15年、ガス給湯器が10年から12年程度であることと比較すると、非常に長寿命と言えます。

長期的な視点で見れば、初期投資回収後の15年から20年間は、ほぼランニングコストなしで給湯できる期間となります。

この期間の光熱費削減効果を考慮すると、ライフサイクルコスト全体では非常に経済的という評価もできます。

ただし、これは「設置環境が適しており、適切なメンテナンスが行われた場合」という条件付きです。

日照条件が悪い、家族人数が少なくお湯の使用量が少ない、メンテナンスを怠るなどの場合には、期待した経済効果が得られない可能性が高くなります。

補助金や税制優遇を活用できる場合、実質的な初期費用を20%から30%程度削減できるため、投資回収期間も大幅に短縮されます。

たとえば、50万円のシステムに15万円の補助金が適用されれば、実質負担は35万円となり、回収期間は7年から10年程度に短縮される計算です。

最終的な導入判断では、初期費用だけでなく、ライフサイクルコスト全体、設置環境の適性、ライフスタイルとの相性などを総合的に評価することが重要です。

複数の給湯システムの特徴を比較し、あなたの住宅環境と経済状況に最も適した選択をすることが、後悔しない投資につながります。

まとめ

太陽熱温水器は、太陽の熱エネルギーを直接利用して給湯コストを削減できる、環境にもお財布にもやさしいシステムです。

この記事では、太陽熱温水器の仕組みや種類から、導入のメリット、そして見逃してはならない注意点やデメリットまで、包括的にお伝えしてきました。

太陽熱温水器の最大の魅力は、年間3万円から7万円程度の光熱費削減が期待でき、長期的には大きな経済効果を生むという点です。

加えて、年間約1トンから1.5トンのCO2削減により、環境保護にも貢献できるという社会的意義も持っています。

一方で、天候に左右される性能の不安定さ、初期費用の負担、設置場所の制約など、導入前に慎重に検討すべき課題も存在します。

特に、あなたの住宅の屋根が南向きで日照条件が良いか、屋根の強度は十分か、家族構成と給湯需要に見合ったシステムかなど、個別の状況をしっかりと評価することが成功の鍵となります。

補助金制度を活用できれば初期費用を抑えられ、投資回収期間も短縮できます。

導入を検討する際には、必ず自治体の窓口で最新の補助金情報を確認しましょう。

また、実績豊富な設置業者を選び、長期保証やアフターサービスの充実度もチェックすることが重要です。

太陽熱温水器は、適切に選定・設置・メンテナンスされれば、20年から30年にわたって安定した性能を発揮してくれます。

長期的な視点で見れば、投資回収後の期間はほぼコストゼロで給湯できるという、非常に経済的なシステムと言えるでしょう。

もしあなたが、光熱費を削減したい、環境に配慮した暮らしをしたい、長期的な視点でエネルギー問題を考えたいとお考えなら、太陽熱温水器は検討する価値のある選択肢です。

まずは、複数の専門業者に現地調査を依頼し、あなたの住宅環境での実現可能性と期待効果を具体的に確認することから始めてみてください。

その一歩が、経済的で環境にやさしい暮らしへの扉を開くきっかけとなるはずです。

太陽の恵みを最大限に活用して、快適で持続可能な生活を実現しましょう。

Contact

お問い合わせ

各自治体で補助金が使えるケースがございますので、

詳しくはお問い合わせください。